10分で「バリアフリー」の全体像を理解するための徹底解説

2025/04/30

「バリアフリー」という言葉は広く知られるようになりましたが、その意味を正しく理解している人は意外と少なく、多くの人が「高齢者や障害者のための特別な配慮」と捉えがちですが、実際には、バリアフリーはすべての人にとって関係のある社会設計の考え方です。

例えば、一時的にケガをした人、ベビーカーを押す親、外国語に不慣れな観光客など、誰もが日常の中で「バリア(障壁)」に直面する可能性があります。

こうした障壁を取り除き、すべての人が暮らしやすい環境を整えることこそが、バリアフリーの本質です。

本記事では、10分でバリアフリーの全体像を理解できるよう、バリアフリーとは何か、その考え方の背景や種類、ユニバーサルデザインとの違い、そして暮らしの中にある具体例まで、わかりやすく紹介します。

あわせて、より深く理解を深めるための関連記事へのリンクも掲載していますので、ぜひ気になるトピックから学びを広げてみてください。

目次

バリアフリーとは「すべての人の障壁を取り除く考え方」

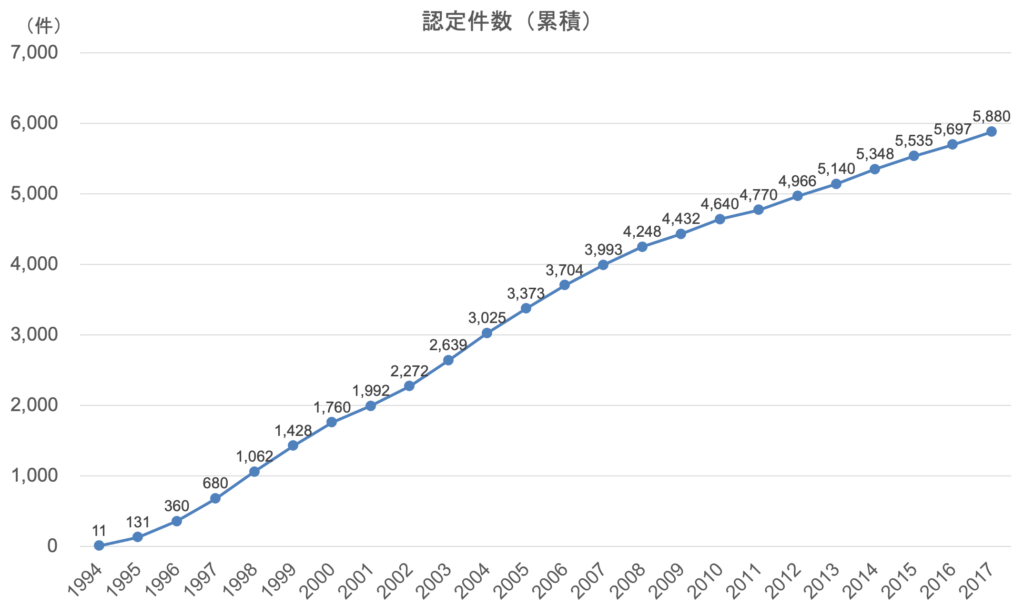

下記のグラフは、「バリアフリー法に基づく認定実績」について、内閣府が公開している国土交通省のデータをもとにグラフ化したものです。

◆バリアフリー法に基づく認定特定建築物の認定実績件数の推移(1994年~2017年)

データ引用:内閣府「バリアフリー法に基づく認定特定建築物の認定実績(CSV形式 / 国土交通省)」をもとに筆者がグラフを作成

バリアフリーという言葉を聞いて、どこか理想論や、一部の人のための話であると感じる人も少なくないかもしれません。

しかし、グラフを見てわかる通り、実際には1994年の制度創設(※)以降、バリアフリー法に基づく認定建築物は全国で着実に増加し、2017年時点で、すでに累計5千件以上の施設が「誰もが使いやすい設計」として公式に認められています。

このことは、バリアフリーが一部の人のための特例ではなく、社会全体が整えてきた「公的な設計」であることを示しています。

また、総務省の資料によると、日本はすでに総人口の29.1%が65歳以上となっており、約3,600万人が高齢者として暮らしています。

また、身体・知的・精神の障がいを持つ人は全国で約970万人に達しており、これらの人々が社会の中でごく日常的に存在しているという現実は、もはや特別な配慮ではなく「共通の前提」として考える時代になっていることを表しています。

バリアフリーとは、「バリア(障壁)」を「フリー(取り除く)」することを意味し、段差をなくす、音声や点字で情報を補う、多目的トイレを設けるなどの物理的な工夫から、法律や制度、情報の届け方、そして人々の意識そのものに至るまで、あらゆる障壁を取り除こうとする考え方です。

そして最も重要なポイントは、バリアフリーは「高齢者や障がい者のため」だけのものではないということです。

実際、骨折などで一時的に歩行が困難になった人や、ベビーカーを押している保護者、日本語が読めない外国人観光客など、障がいの有無や年齢に関係なく、バリアの存在は多くの人にとって“自分ごと”になり得ます。

こうしたバリアが日常の中にどのような形で潜んでいるのか、次項では、バリアフリーが解消を目指す4種類の障壁について詳しく解説いたします。

※ 1994年に制定されたのは「ハートビル法(正式名称:高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)」であり、2006年にハートビル法と交通バリアフリー法が統合され、「バリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」が施行されました。

バリアフリーの4つの障壁とその解消法

バリアフリーというと、多くの人は建物のスロープやエレベーターといった物理的な設備改善をイメージしがちですが、実際には「障壁(バリア)」は、より多様で目に見えにくいものも含まれています。

バリアフリーの取り組みでは、主に以下の4つの障壁を取り除くことが重要視されています。

① 物理的バリア

最もわかりやすいバリアのひとつで、建物や交通機関など、物理的な空間が人の移動を妨げる状況を指します。

例えば、階段しかない駅のホーム、車いすが通れない狭い通路、段差のある店舗入口などが典型例です。

これらの課題に対しては、エレベーターやスロープの設置、ノンステップバスの導入、多目的トイレの整備などが実施されています。

また、近年では災害時の避難経路や仮設トイレにもバリアフリー対応が求められるようになっており、日常生活に限らない配慮が広がっています。

② 情報的バリア

情報の取得や理解を妨げるバリアで、視覚や聴覚に制約のある人が、必要な情報にアクセスできない状況を指します。

例えば、駅のホームでのアナウンスが音声だけで提供されていれば、聴覚障がいのある人は内容を把握できません。逆に、掲示板が文字情報しかない場合、視覚障がい者にとってはバリアとなります。

このような課題に対しては、音声・文字情報の併用、ピクトグラムやユニバーサルデザインのフォント、多言語対応、点字や手話通訳の導入など、多様な方法での情報発信が重要です。

さらに、デジタル化が進む中で、ウェブサイトやスマートフォンアプリのアクセシビリティ対応も、今後ますます重要になります。

③ 意識的バリア

「偏見」や「無理解」といった、人の心の中にある“壁”です。

例えば、「障がいのある人は別の施設を使えばいい」「配慮しすぎると他の人に不公平だ」といった考え方は、本人にそのつもりがなくても、無意識の差別や排除につながることがあります。

こうした意識のバリアは、設備や制度が整っていても、現場での対応に偏りが出たり、利用者が心理的に使いにくさを感じたりする要因になります。

そのため、ハードの整備だけでなく、スタッフ研修や学校教育、メディアを通じた啓発などを通じて、長期的に意識改革を進めていくことが不可欠になります。

④ 制度的バリア

法制度や行政手続き、サービス提供の仕組みが、誰もが平等に使えるように設計されていないことによって生じるバリアです。

例えば、窓口業務が対面と書類主義に限られていたり、障がいのある人が利用することを想定していない制度設計などがそれに該当します。

また、公共交通の割引制度に申請手続きが必要なのに、申請方法が紙ベースのみであったり、通所が必須であったりする場合、それ自体がバリアとなり、利用をあきらめざるを得ないケースも見られます。

このような制度的なバリアをなくすために、バリアフリーに関する法制度の整備が進められてきました。これについては、次項でより詳しく解説します。

こうした4つの障壁は、単独で存在するのではなく、複数が重なり合って人々の自由な移動や参加を制限しているケースが多くあります。

そのため、バリアフリーを進めるには、建物の設計や制度だけでなく、情報発信や人々の意識のあり方を含めた社会全体を見直すことが重要です。

なお、ここで解説した「バリアフリーの4つの障壁」については、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。

それでは次に、バリアフリー化を推進するための法制度について、より詳しく解説します。

バリアフリーを支える法制度

バリアフリーの推進は、民間や個人の努力だけで実現できるものではありません。その基盤として存在するのが、「バリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」です。

この法律は、1994年の「ハートビル法」や2000年の「交通バリアフリー法」といった個別法を経て、2006年にそれらを統合・拡充する形で施行されました。

以降、建築物や交通機関といった生活インフラを対象に、誰もが利用しやすい環境づくりを義務づけ、あるいは努力義務として推進しています。

対象となる主な施設は以下の通りです。

・特定建築物:役所、病院、ショッピングモール など

・都市公共空間:歩道、交差点、バス停、広場 など

新設の施設にはバリアフリー化が義務付けられており、既存施設にも段階的な整備が求められています。

また、バリアフリー法は国だけでなく、地方自治体の条例制定や地域単位での「移動等円滑化促進方針」の策定にも関わっており、地域特性に応じた柔軟な展開が可能です。

こうした仕組みによって、全国各地で実際に整備が進められ、先に紹介したような累積認定件数の増加につながっています。

なお、関連する法律のひとつとして「障害者差別解消法」がありますが、障害者差別解消法との関係については、「個別の差別を禁止・是正する」ことに焦点を当てた障害者差別解消法に対し、バリアフリー法は「社会の側があらかじめ配慮を前提とした環境を整える」ことを目的としています。

両者は目的やアプローチこそ異なりますが、補完的に機能しながら、より包括的な共生社会の実現を目指しています。

バリアフリー法の制度的な背景や改正ポイントなど、より詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

こうした法律の整備は、バリアフリーを一時的な配慮ではなく「社会の標準」としていくために欠かせない土台となります。

しかし、「すべての人が最初から使いやすいように設計する」という考え方も、近年ではますます重要視されるようになってきました。次項では、バリアフリーとしばしば比較される「ユニバーサルデザイン」との違いについて解説します。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

「ユニバーサルデザイン」とは、年齢や障がいの有無にかかわらず、できるだけ多くの人が最初から使いやすいように製品や環境を設計する考え方です。

「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」は、どちらも“誰もが暮らしやすい社会”の実現を目指す点では共通していますが、そのアプローチや目的には明確な違いがあります。

◆バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

・ユニバーサルデザインは「初めからすべての人が共通して使いやすい設計」

バリアフリーは、すでに存在している社会の中にある「バリア(障壁)」をあとから取り除くという考え方です。

段差の解消、点字ブロックの敷設、音声案内や多目的トイレの設置など、すでにある空間やサービスに「必要な人向けの配慮」を加えることを前提としています。主に、高齢者や障がい者などを対象にした対応が中心です。

一方のユニバーサルデザインは、特定の誰かに合わせるのではなく、最初からすべての人にとって使いやすいように設計するという考え方です。

例えば、ピクトグラムによる視認性の高い案内板、押しやすい自動ドア、段差のないフロアレイアウト、多言語対応などがこれにあたります。ユニバーサルデザインは、高齢者や障がい者だけでなく、子ども、外国人、妊娠中の人など、誰にとっても恩恵のある設計を目指しています。

2つの考え方は補完関係にある

両者はしばしば対立的に語られがちですが、実際には相互に補完し合う関係にあります。

ユニバーサルデザインは理想的な設計思想ですが、すべての人のニーズに完全に応えるのは難しい場合もあります。そのため「理想としては社会全体をユニバーサルデザインに近づけつつ、現実にはまだ存在するバリアに対してバリアフリーで対応していく」という考え方が現実的です。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違いについては、下記の記事でよりわかりやすく解説しておりますので、こちらもぜひご一読ください。

次に、バリアフリーが具体的にどのようなシーンで実現されているのか、いくつかの具体例を紹介します。

バリアフリーの具体例

バリアフリーというと、特別な設備や施設を思い浮かべるかもしれませんが、実はその多くは身近な場所や日常の中に、自然な形で取り入れられています。ここでは、暮らしのなかでよく見られるバリアフリーの代表的な例をいくつか紹介します。

建物や空間におけるバリアフリーの例

・段差のない床やスロープの設置

車いすやベビーカーを利用する人にとって、移動の自由度を大きく高めます。

・広めに確保された出入口や廊下

接触やすれ違いのストレスを減らし、安全性も向上します。

交通・公共設備におけるバリアフリーの例

・音響式信号機

視覚障がいのある人が安全に横断できるよう、音で信号の状態を知らせます。

・多目的トイレ(車いす対応)

車いすユーザーやオストメイト、介助が必要な人など、誰もが利用しやすい設計になっています。

デジタル情報環境におけるバリアフリーの例

・音声読み上げに対応したウェブサイト

視覚障がいのある人や、文字を読むのが困難な人にも情報を届けることができます。

・色覚特性に配慮したデザイン

色の違いだけで情報を伝えるのではなく、形やラベルを併用することで、誰にとっても見やすい設計が実現します。

こうしたバリアフリー対応は、「特別な支援」ではなく、「誰もが不自由なく暮らせる社会のための共通設計」として、私たちの生活の中に着実に浸透しつつあります。

他にも様々な分野で導入が進むバリアフリーの具体例については、以下の記事をご覧ください。

バリアフリー化に取り組むための3つのヒント

バリアフリーの必要性や考え方を理解しても、いざ自分の職場や施設で取り組もうとすると「何から始めればいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、企業・団体・施設運営者などが、無理なく取り組みを始めるためのヒントを3つ紹介します。

ヒント① まず「声」を拾う

どれほど理想的な設計を目指しても、実際に使う人の視点なしには、本当の「使いやすさ」にはつながりません。

特に、バリアを感じやすい立場にある人(障がいのある人、高齢者、外国人、妊娠中の方など)の「実体験に基づく声」は、設計者や運営者にとって貴重なヒントになります。

アンケートやヒアリング、定期的なフィードバックの機会を設けることで、次のような“気づき”が得られます。

◆声を拾うことで得られる“気づき”の例

「館内放送が聞き取れないことがある」

「エレベーターのボタンが小さく押しにくい」

このような、日常の小さな困りごとの積み重ねが、バリアフリー化の出発点になります。

ヒント② 「1つだけ変える」から始める

バリアフリーというと、施設全体を作り替えるような大掛かりなイメージを持たれがちですが、実際には「できるところから少しずつ」が基本です。まずは、身近で手の届く範囲に目を向けて、小さな改善をひとつだけ実施してみましょう。

例えば、次のような取り組みは費用も手間も比較的少なく、効果が目に見えやすいものです。

◆費用や手間の少ない取り組み例

・混雑しやすいエリアの導線を整理する

・ウェブページに文字サイズ変更ボタンをつける

このような一つひとつの成功体験が積み重なることで、職場やチーム全体に「次もやってみよう」という空気が生まれます。

ヒント③ 使っている人目線で見直す

実際にその空間やサービスを使ってみることで、図面やマニュアルでは見えてこなかったリアルなバリアに気づくことができます。

バリアフリーの取り組みにおいては、“体験”してみることこそが最大のヒントであり、誰にでも今日から実践できるアプローチです。

例えば、以下のような体験をしてみましょう。

◆すぐにできるバリア体験の例

・画面読み上げ機能で自社ウェブサイトを閲覧してみる

・手の届かない場所にある表示やボタンを確認してみる

利用者目線で一度その空間をなぞってみることで、本当に困っていることや、直したほうがよい点が自然と浮き彫りになります。

バリアフリー化は、特別な人や機関だけが取り組むものではなく、あらゆる場所で、誰でも始められることから少しずつ進めていける活動です。

まずは身の回りで気づいた「小さな不便」を見逃さず、それに対して「やさしさを持った改善」をひとつでも始めてみることが、誰にとっても使いやすい社会への第一歩になります。

まとめ

バリアフリーとは、年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が安心して暮らせる社会を実現するための考え方です。

建物の構造、情報の伝え方、制度のあり方、そして人々の意識にいたるまで、私たちの身の回りにはさまざまな「バリア」が存在しています。こうした障壁を一つひとつ取り除いていくことが、誰にとっても優しい社会の実現につながります。

本記事ではバリアフリーの全体像を紹介しましたが、さらに理解を深めたい方は、各章で紹介した関連記事もぜひあわせてご覧ください。より具体的な事例や制度の背景、ユニバーサルデザインとの関係まで、実践に役立つ知識を広げることができます。