「サステナビリティ経営」とは3つの観点で考える経営戦略

2025/02/24

近年、企業経営において「サステナビリティ経営」という考え方が重要視されています。サステナビリティ経営とは、

①環境

②社会

③経済

この3つの観点における持続可能性を考慮しながら、企業の成長と社会貢献を両立させる経営戦略です。「サステナブル経営」とも呼ばれます。

企業にサステナビリティ経営が求められている背景には、気候変動や資源の枯渇といった環境問題の深刻化、消費者・投資家・取引先といったステークホルダーからの期待の高まり、そして企業のリスク回避と競争力向上といった要因が挙げられます。

このような背景の中で、日本国内でもサステナビリティ経営への関心は高まっていますが、特に中小企業においては「重要だとは思うが、実践が難しい」という課題があります。

しかし、今後の企業経営において、サステナビリティ経営はもはや避けては通れないテーマとなるでしょう。

そこで本記事では、サステナビリティ経営の国内における取り組み状況をはじめ、具体的な取り組み内容や企業事例など、サステナビリティ経営について詳しく解説します。

目次

大企業ほど「サステナビリティ経営」の推進率は高い

近年、企業におけるサステナビリティ経営の重要性が高まっている中、日本国内の企業ではどの程度サステナビリティ経営が推進されているのかについて、まずは、下記のデータをご覧ください。

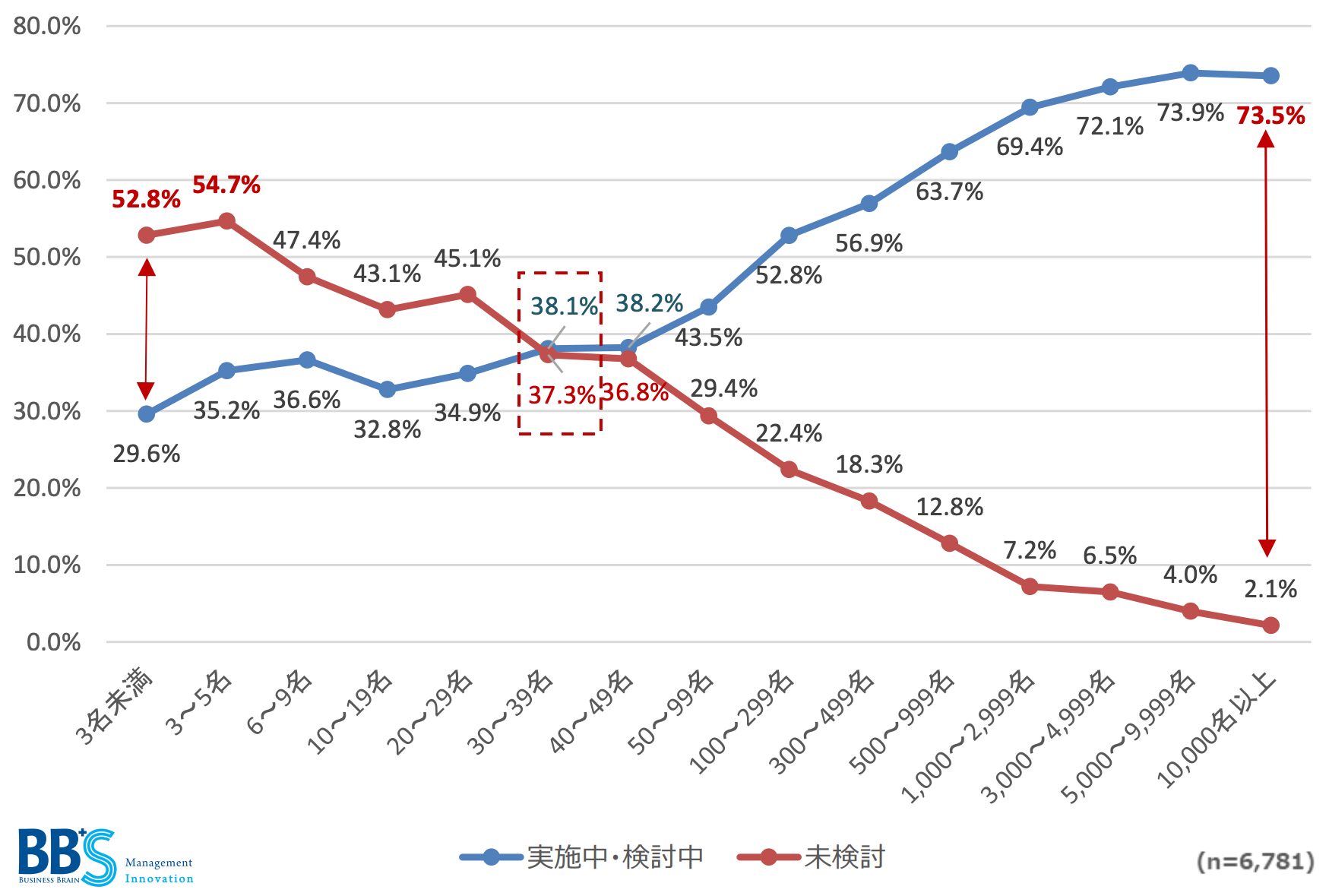

◆サステナビリティ経営の取り組み状況(従業員規模別)

上記は、2021年の調査データですが、株式会社ビジネスブレイン太田昭和の調査によると、企業規模が大きいほどサステナビリティ経営の推進率が高いことがわかります。特に、従業員数50名を境にして取り組み状況に差が生じており、中小企業では推進が進んでいない実態が浮かび上がっています。

では、なぜ多くの企業がサステナビリティ経営を推進できていないのかについてですが、下記をご覧ください。

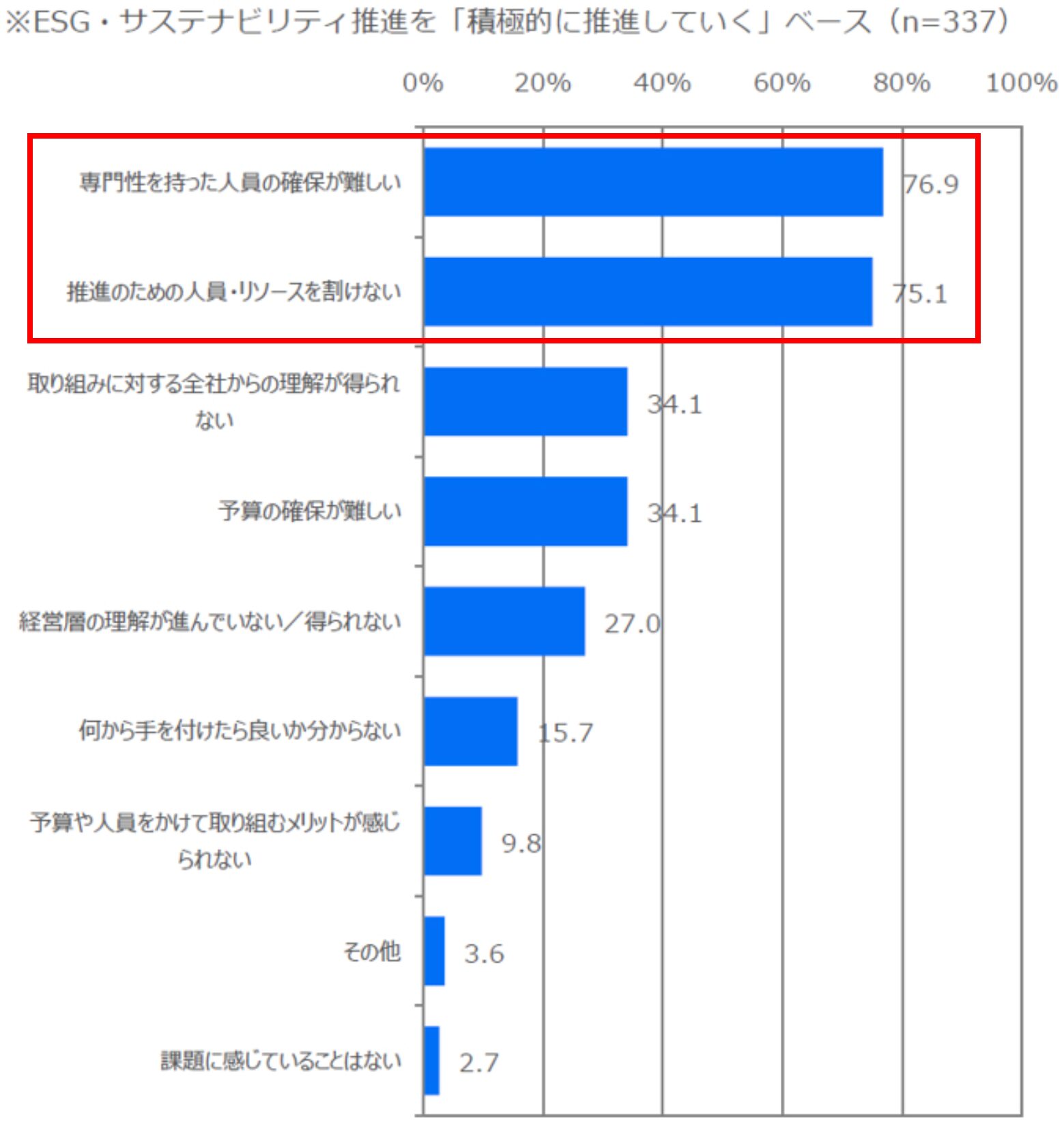

◆サステナビリティ経営の推進における課題

出典:ESG・サステナビリティ経営の実態は?「ESG経営への取り組み状況調査」報告(CCL. / 日経BPコンサルティング)※一部筆者加工

日経BPコンサルティングの2023年の調査結果によると、企業が推進にあたって感じている主な課題として「専門性を持った人員の確保が難しい(76.9%)」や「推進のための人員・リソースを割けない(75.1%)」といった人材・リソース不足が挙げられています。

この結果から、サステナビリティ経営は理念として認識されつつも、実際の運用面で多くの企業が課題を抱えていることがわかります。

これらのデータが示しているのは、日本企業におけるサステナビリティ経営の「意識の高まり」と「実践の遅れ」というギャップです。企業全体としては、サステナビリティ経営の重要性の理解が進んでおり、取り組みに対する意識もあります。

しかし、実態としては、大企業では取り組みが進んでいる一方で、中小企業では「導入したいが難しい」という状況が続いており、専門人材の確保やリソース配分の課題により、推進のハードルが高くなっている現状があります。

とは言え、サステナビリティ経営は単なる企業の社会的責任ではなく、企業価値の向上や競争力の強化にも直結します。消費者や投資家の意識が変化し、環境や社会への配慮が企業選びの重要な判断基準となる時代になりつつある昨今では、企業の持続的な経営のために必須の取り組みとなっています。

では、具体的にどのような取り組みが求められているのか、次項では、サステナビリティ経営を実践するための具体的な施策について詳しく解説していきます。

3つの観点による「サステナビリティ経営」の取り組み

企業は、サステナビリティ経営を実践するにあたり

① 環境

② 社会

③ 経済

この3つの観点で、持続可能性を追求することが求められます。

環境負荷の低減や社会への貢献だけでなく、企業としての持続的な成長も重要な要素であり、これらのバランスを適切に保つことが、サステナビリティ経営につながります。

では、それぞれの観点での具体的な取り組みについて解説します。

①「環境」への取り組み

環境問題への取り組みは、サステナビリティ経営の最も重要な要素の一つです。企業は、温室効果ガスの排出削減や資源の有効活用を進めることで、持続可能な社会の実現に貢献できます。

以下のような取り組みが代表的な例です。

◆環境への取り組みの具体例

=> 再生可能エネルギーの導入や、省エネ技術の活用により、CO2排出量の削減を目指す。

・サーキュラーエコノミー(循環型経済)の促進

=> 廃棄物の削減や資源のリサイクルを行い、環境負荷を最小限に抑える。

②「社会」への取り組み

企業活動が社会に与える影響も重要です。多様性を尊重し、すべての人が働きやすい環境を整えることが、企業の持続的な成長につながります。

具体的な取り組み例としては、以下のようなものがあります。

◆社会への取り組みの具体例

=> 性別・国籍・年齢を問わず、多様な人材が活躍できる環境を用意する。

・労働環境の改善

=> 長時間労働の是正、リモートワークの導入、ワークライフバランスの確保など、従業員の働きやすさを向上させる。

・地域社会への貢献

=> 地元企業との連携や、教育支援活動などを通じて、地域社会の発展に貢献する。

③ 「経済」への取り組み

企業が持続的に成長し、経済的な安定を確保することも、サステナビリティ経営において不可欠な要素です。環境・社会への配慮だけでなく、企業の利益も確保しながら、長期的な競争力を維持することが求められます。

具体的には、以下のような取り組みが求められます。

◆経済への取り組みの具体例

=> 短期的な利益追求ではなく、長期的な視点で事業を成長させる経営戦略。

・サプライチェーンの強化

=> 調達先や取引先にもサステナビリティの基準を設け、環境・社会への配慮を徹底する。

・イノベーションの推進

=> 環境技術の開発や新たな市場の創出を通じて、持続可能な競争力を持つ。

サステナビリティ経営は、単に環境や社会に配慮するだけでなく、企業の持続的な成長を実現するための経営戦略です。環境・社会・経済の3つの視点をバランスよく取り入れることで、企業は長期的な競争力を確保し、持続可能な未来を築くことが可能になります。

次項では、サステナビリティ経営についての理解をより深めるために、混同されやすい概念との違いや関係について整理していきます。

混同しやすい「CSR」「ESG投資」「SDGs」との違いと関係

「サステナビリティ経営」という言葉は広く使われていますが、類似する概念として、以下の3つがよく挙げられます。

・CSR

・ESG投資

・SDGs

これらの概念はサステナビリティ経営と深く関わっていますが、意味や目的が異なり、混同されやすいのも事実です。

ここでは、これら3つの概念とサステナビリティ経営の違いや関係性について解説します。

「CSR」とサステナビリティ経営の違い

CSR(企業の社会的責任)は、企業が利益を追求するだけでなく、社会や環境に対して責任を果たすべきだという考え方です。

具体的には、寄付やボランティア活動、地域社会への貢献、従業員の働きやすい環境づくりなど、企業の本業とは直接関係しない活動も含まれます。CSRは基本的に「良い企業市民であること」を目的とした自主的な取り組みです。

一方、サステナビリティ経営は、CSRの考え方をさらに発展させたもので、社会や環境への配慮を経営の中核に据え、持続可能な成長を目指す考え方です。

CSRが「企業の善意による社会貢献活動」だとすれば、サステナビリティ経営は「企業が競争力を高め、長期的に生き残るための経営戦略」です。

なお、CSRについては下記記事で詳しくまとめておりますので、あわせてご覧ください。

「ESG投資」とサステナビリティ経営の関係

ESG投資とは、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の要素を考慮して企業を評価し、投資を行う手法です。

投資家が企業の長期的な成長性やリスク管理能力を評価する際に用いられ、環境負荷の低減、人権尊重、コンプライアンスの遵守などが重要視されます。

サステナビリティ経営とESG投資は、企業側と投資家側の視点という点で異なります。サステナビリティ経営は、企業が持続可能な成長を目指して自らの戦略に取り入れるものですが、ESG投資は、それを評価する投資家の基準として活用されます。

つまり、サステナビリティ経営に取り組むことで、ESG評価が向上し、投資家からの信頼を得やすくなるという関係があります。

ESG投資については、下記記事でも触れておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

「SDGs」とサステナビリティ経営の関係

SDGs(持続可能な開発目標)は、国際連合が掲げる「2030年までに達成すべき17の目標」を指します。貧困の解消、気候変動対策、ジェンダー平等など、世界全体で取り組むべき課題を示しています。

サステナビリティ経営は、このSDGsの目標を企業の経営に反映し、具体的なアクションにつなげる手段といえます。

例えば、企業がCO2排出量の削減や多様性の推進に取り組むことは、SDGsの目標達成にも貢献します。つまり、SDGsは「目指すべきゴール」であり、サステナビリティ経営は「そのゴールを達成するための経営戦略」という関係にあります。

このように、サステナビリティ経営はCSR・ESG投資・SDGsと関連しながら、これらの概念を経営戦略の中に組み込み、企業の成長と社会的責任を両立させる考え方といえます。

では、サステナビリティ経営に取り組むことで、企業にとってどのようなメリットがあるのか、次に解説します。

サステナビリティ経営に取り組むことで得られる5つのメリット

サステナビリティ経営は、環境や社会への貢献を目的とした取り組みですが、それ自体が直接的な売上向上につながるわけではありません。

しかし、企業の持続的な成長や競争力の強化という観点では、多くのメリットをもたらします。長期的な視点で経営を安定させるために、以下のような利点が得られます。

◆サステナビリティ経営に取り組むことで得られる5つのメリット

② 投資家や金融機関からの評価向上(ESG投資の拡大・融資条件の優遇)

③ 長期的なコスト削減(省エネ・資源循環で経営効率UP)

④ 人材確保と従業員満足度の向上(サステナビリティに共感する人材の確保)

⑤ 規制対応とリスク管理(環境・人権などの規制強化への適応)

サステナビリティ経営に取り組むことで、企業は長期的な成長を実現し、競争力を高めることができます。

環境や社会への配慮は、ブランドイメージの向上や投資家からの評価につながり、資金調達の面でも有利に働きます。また、省エネや資源循環の取り組みは、コスト削減という形で経営の安定化を促します。

さらに、働きやすい環境の整備による人材確保や、法規制への適応によるリスク回避といった効果も期待できます。

短期的な利益追求だけではなく、持続可能な成長を目指すことが、これからの企業経営に求められている中で、サステナビリティ経営は、その実現に向けた重要な戦略のひとつとなります。

それでは次に、実際にサステナビリティ経営に取り組む企業の事例を紹介してまいります。

サステナビリティ経営に取り組む企業事例3選

ここでは、サステナビリティ経営を積極的に推進し、成果を上げている3つの企業の取り組みを紹介します。

事例①キヤノン株式会社

キヤノンは、1988年に「共生」を企業理念として掲げ、持続可能な社会の実現に向けて多角的な取り組みを行っています。

環境面では、製品ライフサイクル全体でのCO2排出量削減を目指し、省エネルギー製品設計や事業拠点でのCO2削減活動、再生可能エネルギーの活用などを推進しています。

また、資源循環の観点から、廃棄物の発生抑制や再使用、再資源化を積極的に推進し、2023年には約83,763トンの再資源化処理を委託しています。

社会面では、人権の尊重や労働環境の整備、サプライチェーン全体でのサステナビリティ推進を目的とした「キヤノン サステナビリティ サプライヤー ガイドライン」を策定し、取引先と連携した取り組みを進めています。

2024年4月にはサステナビリティ委員会を設置し、CEOや取締役会による適切かつ実効性のある判断を確保する体制を整えています。

事例②株式会社ゴールドウイン(THE NORTH FACE)

アウトドアブランド「THE NORTH FACE」を展開するゴールドウインは、「スポーツを通じて、豊かで健やかな暮らしを実現する」という企業理念のもと、サステナビリティ経営を推進しています。

環境面では、循環型社会の実現を目指し、製品のリペアサービスを提供しており、破損製品の修理保証制度の導入、過去製品のリペアサービスなどを実施しています。

これらの取り組みにより、年間約14,000点の製品リペアを行い、製品のライフサイクル延長と環境負荷の低減を実現しています。

また、微生物の発酵プロセスから生み出される「構造タンパク質」を素材とした新たな繊維の開発にも取り組んでいます。この繊維開発(第3の繊維)は、資源循環を前提とした環境負荷の低減に寄与するものとして期待されています。

社会面では、国立公園の持続可能な「保全と利用」を目指し、地域社会と連携した活動を展開しています。これにより、自然環境の保全と地域活性化の両立を図っています。

参考:Sustainability(株式会社ゴールドウィン)、循環する“第3の繊維”の実用化や、国立公園の持続可能な「保全と利用」の実現を目指して――ゴールドウインが描く未来像(サステナブル・ブランド ジャパン)

事例③株式会社伊藤園

伊藤園は、「自然・健康・安全・良いデザイン・おいしい」を製品開発の基本コンセプトとし、環境・社会課題の解決と企業価値の向上を両立させるサステナビリティ経営を推進しています。

環境面では、茶産地育成事業を通じて、持続可能な農業の推進に貢献しています。また、ペットボトルの軽量化やリサイクル素材の使用拡大、環境配慮型の紙容器「アルミレスECO容器」の導入、さらに、茶殻の再利用や農薬削減などを通じて、環境負荷低減にも積極的に取り組んでいます。

これらの取り組みにより、消費者からの支持を集め、企業イメージの向上にもつながっています。

社会面では、地域社会との共生を重視し、茶産地育成事業を通じて農業支援や地域活性化に取り組んでいます。また、社員の健康と働きやすい職場環境の整備にも力を入れ、多様な人材が活躍できる企業風土を醸成しています。

これらの企業は、サステナビリティ経営への積極的な取り組みにより、環境・社会・経済の各側面で持続可能性を追求し、具体的な成果を上げています。

まとめ

サステナビリティ経営は、環境・社会・経済の持続可能性を考慮しながら、企業の成長を目指す経営手法です。CSRやSDGsとは異なり、社会貢献にとどまらず、企業の経営戦略そのものに組み込まれ、その取り組みにより、企業価値や投資家からの評価向上など多くのメリットが得られます。

国内では、サステナビリティの認知は広がりを見せ、大企業をはじめとして、サステナビリティ経営の取り組みが進んでいますが、多くの中小企業においては、いまだ十分な取り組みができていない現状にあります。

しかし、近年、環境規制の強化や消費者の意識変化など、企業が持続可能な経営を求められる場面が増えています。こうした時代の変化に対応し、企業の成長と社会の持続可能性を両立するためにも、サステナビリティ経営を積極的に実践することが重要です。