バリアフリーとユニバーサルデザインの違いは「設計の考え方」

2025/02/24

バリアフリーとユニバーサルデザインは、誰もが暮らしやすい社会を実現するための重要な考え方です。

両者はしばしば混同されますが、目的やアプローチに違いがあります。しかし、バリアフリーとユニバーサルデザインの最も大きな違いは「設計の考え方」にあります。

◆バリアフリーとユニバーサルデザインの考え方の違い

バリアフリー:特定の障壁を取り除くことで、障がい者や高齢者に対応する設計

ユニバーサルデザイン:初めからすべての人が共通して使いやすい設計

そして、製品やサービスの理想的な設計とは、まずはユニバーサルデザインに基づいた設計を行い、バリアフリー設計の視点に基づいて補完する形です。

なぜなら、ユニバーサルデザインは完璧な設計概念ですが、実際の製作過程ではすべての人のニーズを完全に満たすことは難しいケースが多く存在します。そのため、ユニバーサルデザインを基盤としつつも、必要に応じてバリアフリーの視点を取り入れ、適切に組み合わせることで、より多くの人にとって実用的かつ快適な製品・サービスの設計が実現できるのです。

本記事では、両者の違いを比較し、その役割や共存の重要性などを通して、バリアフリーとユニバーサルデザインについて詳しく解説してまいります。

目次

バリアフリーとユニバーサルデザインの違いは「設計の考え方」にある

バリアフリーとユニバーサルデザインは、誰もが暮らしやすい社会を目指す上で欠かせない考え方です。どちらも人々の生活の利便性を高めるための取り組みですが、様々な点で明確な違いがあります。下記表にて、両者の違いを簡単にまとめて比較しました。

◆バリアフリーとユニバーサルデザインの比較表

| バリアフリー | ユニバーサルデザイン | |

| 考え方 | 後付けの対応が多い | 設計段階から包括的に考慮する |

| 目的 | 既存の障害(バリア)を取り除き、特定の人が不便なく利用できるようにする | 空間・製品・サービス・情報をすべての人が利用しやすいように設計する |

| 対象 | 高齢者、障がい者、ベビーカー利用者など特定のニーズを持つ人 | 年齢、性別、障がいの有無、国籍などを問わず、すべての人 |

| 利点 | ・特定のニーズに迅速かつ的確に対応できる ・社会的弱者の生活の質を向上できる |

・幅広いユーザー層に対応できる ・社会全体の利便性と公平性が向上する |

| 課題 | ・対策が後付けになると、改修コストが高い ・特定の人向けの対応が多く、一般利用者が恩恵を感じにくい ・対応に十分なスペースが必要で、一般住宅の場合は生活空間が狭くなりやすい |

・設計段階でのコストや検討事項が多い ・デザインがシンプルになりやすく個性的なデザインを施しにくい ・特定の障がいに特化した製品と比較すると配慮は劣る |

この表から、バリアフリーは特定の課題やニーズに対して実用的な解決策を提供する一方で、ユニバーサルデザインは多様な人々が同じ空間やサービスを共有できる設計を目指していることがわかります。

バリアフリーは特定の層への対応に優れる一方で、ユニバーサルデザインは幅広い層に恩恵をもたらす点が特徴です。どちらも「誰もが快適に過ごせる環境づくり」という共通のゴールを持ちながら、設計における考え方が異なることが、この比較から理解できます。

一方で、どちらにも課題は存在します。バリアフリーは後付け対応が多いため、改修コストや設置スペースの問題が生じやすく、一般の利用者には効果が伝わりにくいことがあります。

また、「後付け対応が多い」こと自体も問題視されています。そして、ユニバーサルデザインは個性を重視したデザインや特定のニーズへの細やかな対応が難しくなるといった課題があります。

このように、バリアフリーとユニバーサルデザインは、それぞれ異なる視点から人々の生活を支えています。両者の違いについて具体例を交えながら詳しく解説します。

バリアフリーとは「障壁を取り除く」ための設計

バリアフリーとは、社会に存在する物理的・制度的な障壁(バリア)を取り除き、誰もが不便なく生活できる環境を整える設計のことです。その目的は、高齢者や障がい者、ベビーカー利用者など、特定のニーズを持つ人々が安全かつ快適に移動し、サービスを利用できるようにすることにあります。

バリアフリーは主に特定の課題を解決する「対症療法型」のアプローチといえます。つまり、すでに存在する障害を取り除くことで、特定の人が抱える不便さを解消することに重点を置いています。

バリアフリーが対応する範囲は多岐にわたり、建物や製品、サービスなど、様々な分野で取り入れられています。例えば、以下のような具体例が挙げられます。

◆バリアフリーの具体例

| 建築のバリアフリー | 段差のないエントランス、エレベーター、車いす対応のトイレ など |

| 交通のバリアフリー | ノンステップバス、駅構内の点字ブロック、エスカレーターの音声案内 など |

| 製品のバリアフリー | 大きな文字や音声ガイド付きの家電、刻みの付いたシャンプー・コンディショナー など |

| 情報・サービスのバリアフリー | 手話通訳や字幕付きの放送、ウェブサイトの音声読み上げ機能、簡単操作のATM など |

このように、バリアフリーは特定の障壁を解消し、社会の中で生じる不便を軽減するために重要な役割を果たしています。

しかし、その多くは特定のニーズを持つ人を対象とするため、一般の人が「自分には関係ない」と感じることがあり、対応範囲が局所的になりやすい側面があります。加えて、住宅など限られたスペースではバリアフリー設計が生活空間を圧迫するなど、導入には課題も伴います。

また、対処療法的アプローチである以上、後付けになることが多く、そのこと自体が問題視されている現状もあります。

では次に、ユニバーサルデインについて詳しく解説します。

ユニバーサルデザインとは「誰もが使いやすい」ための設計

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、障がいの有無、また国籍や文化などの違いにかかわらず、初めからすべての人が快適かつ安全に使えるように設計する考え方です。その目的は、特定の人だけでなく、誰もが同じ環境やサービスを自然に利用できることにあります。

ユニバーサルデザインは、バリアフリーのように特定の障害を後から取り除く「対症療法型」の考え方とは異なり、最初から誰もが使いやすい設計を目指す「予防型」のアプローチといえます。つまり、「使いにくさ」や「不便」を事前に取り除くことで、より多くの人が同じ環境を共有できる設計思想です。

これは、設計段階から多様なニーズを考慮するため、結果として特定の層だけでなく社会全体の利便性向上にもつながります。

ユニバーサルデザインは、バリアフリー同様に多様な分野で取り入れられており、建築や製品、サービスなどに様々な形で反映されています。具体例として、以下のようなものがあります。

◆ユニバーサルデザインの具体例

| 建築のユニバーサルデザイン | 自動ドア、幅広い通路、多目的トイレ(だれでもトイレ) など |

| 交通のユニバーサルデザイン | 多言語対応の駅構内案内、音声・文字情報が同時に表示される電光掲示板、エレベーターの低位置ボタン など |

| 製品のユニバーサルデザイン | 左右対称のハサミ、キャップが大きく開けやすいペットボトル、色覚対応デザインのカラーチャート など |

| 情報・サービスのユニバーサルデザイン | ピクトグラム(視覚シンボル)、多言語対応のウェブサイト など |

このように、ユニバーサルデザインはあらゆる人が同じ体験を共有できる環境を生み出しますが、やはり課題もあります。

例えば、設計段階で多様なニーズを考慮するため、設計や開発にコストや時間がかかることがあります。また、万人向けの設計を重視するあまり、デザインが無難になり個性が薄れる場合もあります。さらに、特定の障がいに特化した製品やサービスと比べると、個別対応の細やかさが不足することもあります。

ここまで、バリアフリーとユニバーサルデザインの違いについて解説してきましたが、両者はどちらが優れているというものではありません。それぞれが補完し合い、多様なニーズに対応することで、誰もが暮らしやすい社会を実現することが重要です。

次項では、バリアフリーとユニバーサルデザインがどのように共存し、お互いの役割を果たしているのかについて解説します。

「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」における共存の重要性

バリアフリーとユニバーサルデザインについて、これまで違いを比較してきましたが、実は、両者は互いを補完し合う関係にあります。

バリアフリーとユニバーサルデザインは、異なるアプローチで人々の生活を支えていますが、どちらか一方だけではすべてのニーズに応えることはできません。これまでの比較を通じて明らかになったように、両者は互いに不足を補い合うことで、より多くの人が快適に暮らせる社会を実現します。

ユニバーサルデザインは、初めからすべての人に対応することを基本的な考え方としますが、しかし、実際には、ある特定の人の利便性を追求することが、逆に別の特定の人の利便性を下げてしまうことが多々あり、理想的なユニバーサルデザインを実現することが難しいケースがあります。

◆ユニバーサルデザインだけが先行した例

そのため、ユニバーサルデザインの不完全な部分を補う形で、後付けの考え方のバリアフリーの視点が必要になります。

逆に、バリアフリーは、特定の障がいを持つ人に使いやすくなるよう設計されますが、一般の利用者にとってはわかりづらかったり、使いにくかったりする場合があります。

◆バリアフリーだけが先行した例

このような場合に、「誰もが使いやすいこと」を前提に設計するユニバーサルデザインの視点が重要になるのです。

このように、ユニバーサルデザインが「包括的な視点」で設計の土台を築き、バリアフリーが「特定の課題」を解決することで、誰もが利用しやすい環境が生まれます。

両者は対立する概念ではなく、互いに共存し補い合うことでこそ「誰もが使いやすい社会」を実現させることができるのです。

では次に、製品やサービスにバリアフリーとユニバーサルデザインを取り入れるにあたって、具体的にどのように取り組んでいくかについて解説します。

「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」を取り入れる際の優先順位

バリアフリーとユニバーサルデザインは共存することで真価を発揮しますが、設計や取り組みを行う際には、どちらを優先するべきかを考えることが重要です。

基本的な考え方は、

① まずはユニバーサルデザインで土台を作る

② それでも不足する部分をバリアフリーで補う

という順序です。

ユニバーサルデザインは、あらゆる人が共通して利用しやすい環境を作ることを目的としています。設計の初期段階でこの視点を取り入れることで、結果的に多くの人の利便性を高めることができます。

一方、バリアフリーは特定のニーズに対応するため、ユニバーサルデザインだけでは解決できない部分を補う形で機能します。

このような優先順位で設計することで、バリアフリーを追加する際の改修コストを抑えられたり、長期的に、より多くの人に役立つ設計が可能になるといったメリットがあります。

下記は、優先順位の考え方の具体例です。

◆公共トイレの場合

② その上で、オストメイト設備、手すり、緊急呼出ボタンを設置し、特定のニーズに応える。(バリアフリー)

◆駅の改札口の場合

② その後、車いす専用改札や聴覚障がい者向けの文字案内を設け、特定のニーズに対応する。(バリアフリー)

このように、まずはユニバーサルデザインで「誰もが使いやすい」環境を整え、その上でバリアフリーにより「特定のニーズに応える」ことで、包括的(インクルーシブ)な設計が実現します。

大事なのは、ユニバーサルデザインを基本としながらも、「すべてをユニバーサルにすることは不可能」という前提を持つことです。最後にバリアフリーの視点を加えることで、あらゆる人が快適に暮らせる環境が完成するということを理解しておかなければなりません。

ウェブサイトにおける「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」

日常的にインターネットを利用する現代において、バリアフリーやユニバーサルデザインは、物理的な空間だけでなく、ウェブサイトにおいても重要になっています。

高齢者や障がいを持つ方、外国人など、多様なユーザーが快適にアクセスできるウェブサイトを構築することで、すべての人に開かれた情報環境を提供することが可能になります。

ウェブサイトにおけるバリアフリーは、主に「特定のニーズに応える対応」を指します。例えば、以下のような対応です。

・文字サイズ調整機能:高齢者や弱視の方が見やすいサイズに調整可能

・字幕付き動画:聴覚障がい者が動画コンテンツを理解できる

一方、ユニバーサルデザインは「最初から誰もが使いやすい設計」を目指します。具体的には、

・わかりやすいUI:初めてのユーザーでも迷わない画面設計

・多言語対応:言語の壁を越えて、多様なユーザーが利用可能

このように、ウェブサイトにおいても、バリアフリーは「個別のニーズに応える設計」、ユニバーサルデザインは「多様なユーザーが共通して使いやすい設計」という関係性を持っており、両者が補完し合うことで、誰もが快適に利用できるウェブ環境が実現します。

「ユニウェブ」で実現するウェブサイトのバリアフリーとユニバーサルデザイン

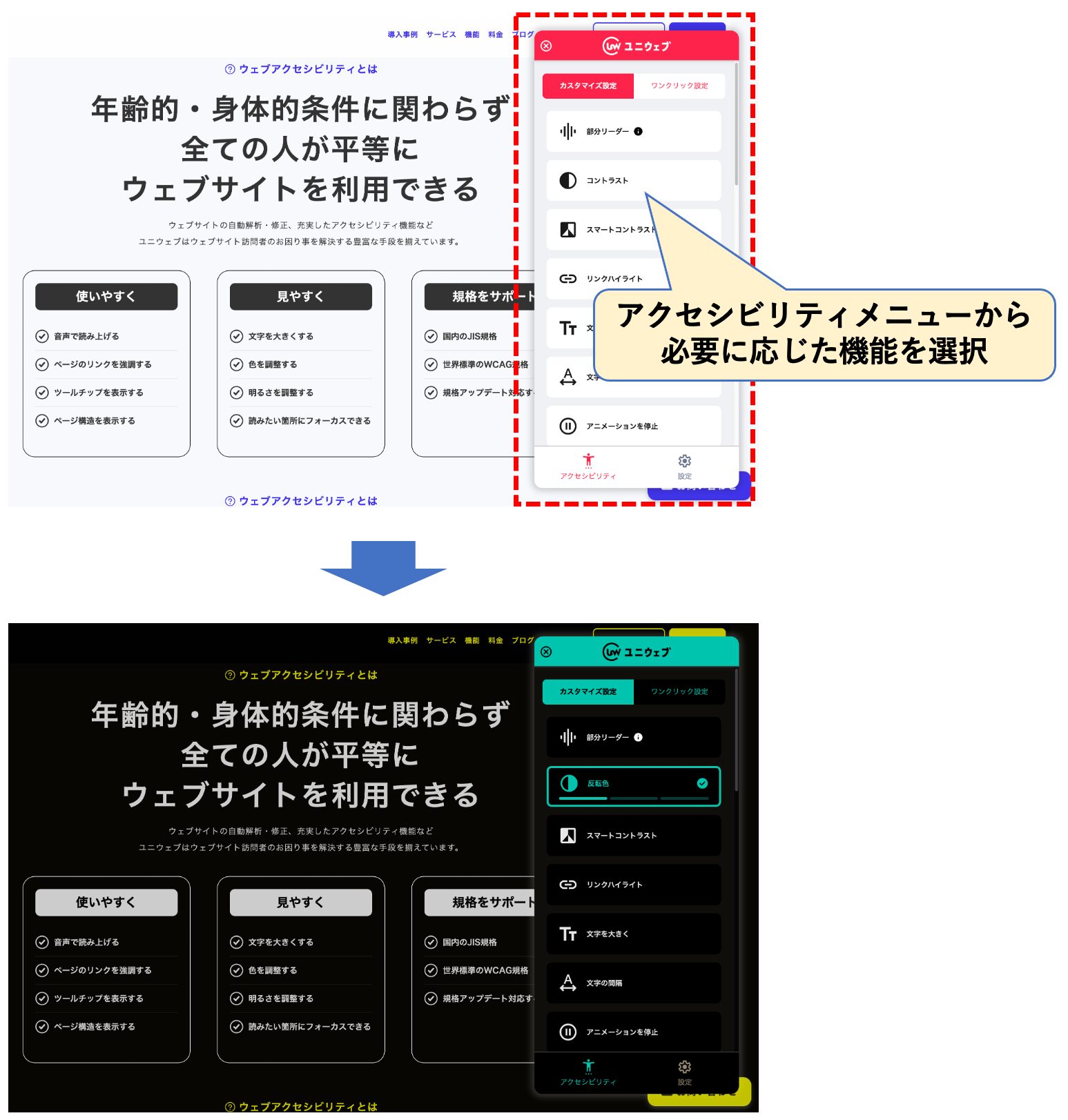

弊社が提供するウェブアクセシビリティツール「ユニウェブ」は、ウェブサイト構築においてバリアフリーとユニバーサルデザインの両方を重視し、誰もがアクセスしやすいサイトを実現するサービスです。

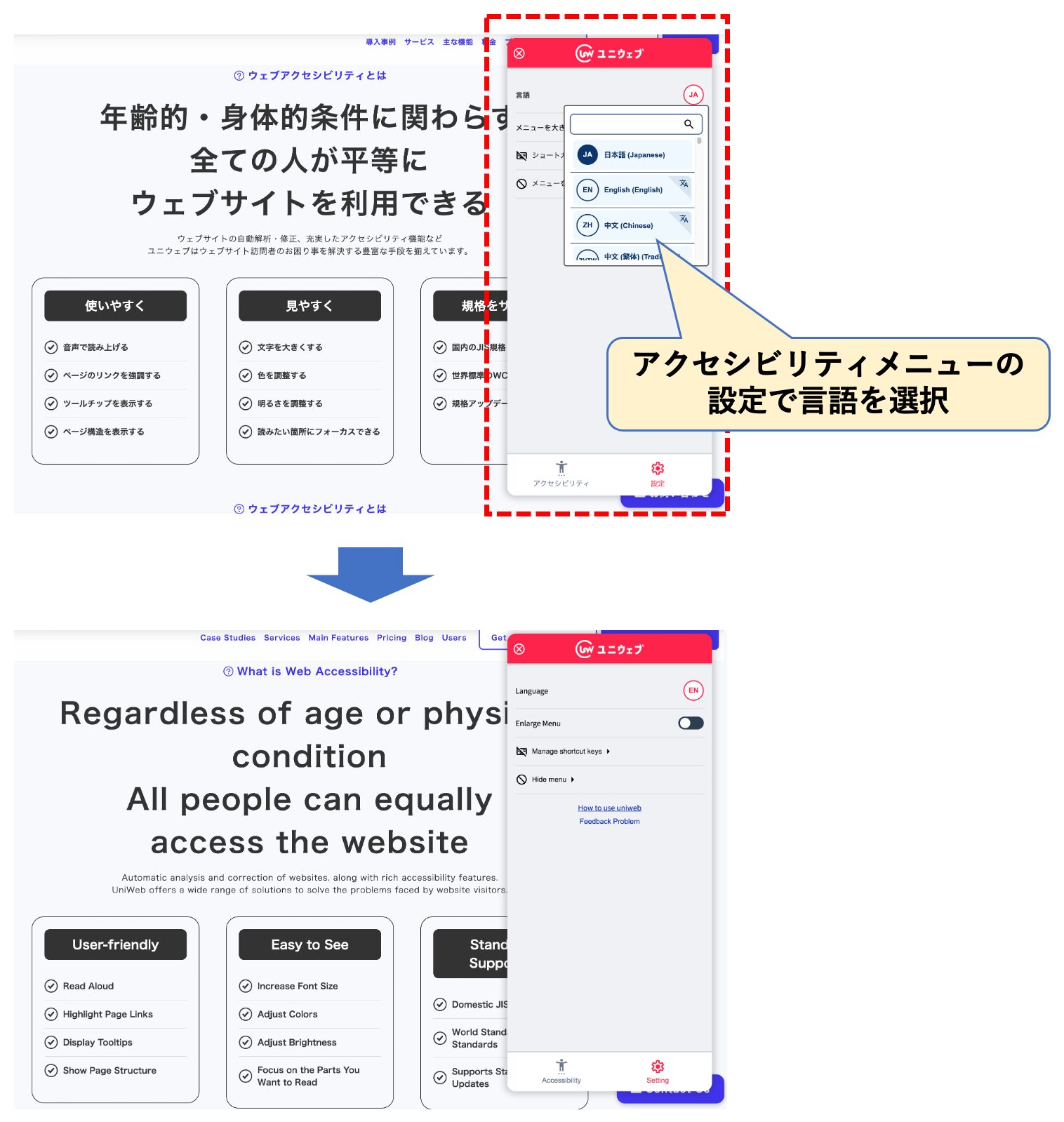

ユニウェブでは、バリアフリー視点として「ウェブアクセシビリティ機能」を、ユニバーサルデザイン視点として「多言語AI翻訳機能」などを提供し、より多様なユーザーに対応したウェブサイトを構築します。

障がいや高齢などによる利用の壁を取り除くため、「音声読み上げ機能」や「文字サイズ調整」「ふりがな機能」などの、多彩なアクセシビリティ機能を提供しており、メニューから必要な機能を選択するだけで、瞬時に閲覧中のウェブサイトに反映されます。

また、「多言語AI翻訳機能」は、同じくアクセシビリティメニューから好きな言語を選択するだけで、閲覧中のウェブサイトがのテキストが翻訳されます。対応言語は60言語以上です。

ユニウェブは、直感的なUIと、多様なユーザーに対応した豊富な機能で、あらゆるウェブサイトに「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」を取り入れ、「特定のニーズへの配慮」と「すべてのユーザーが快適に使える設計」を同時に実現します。

物理的な空間だけでなく、デジタルの世界でも「誰もが使いやすい社会づくり」を目指すなら、ユニウェブは最良の選択肢と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、バリアフリーとユニバーサルデザインを比較しながら両者を解説してまいりましたが、「誰もが暮らしやすい社会の実現」といった点で、バリアフリーとユニバーサルデザインの目的は共通しており、それぞれ単独ではなく、組み合わせることで真価を発揮します。

誰もが使いやすい設計を目指しながら、特定のニーズへの配慮も忘れないという視点こそが、より多様性に富んだ社会づくりにつながります。

また、社会や技術が進化する中で、物理的な空間だけでなく、デジタル空間においても、バリアフリーとユニバーサルデザインの理念はますます求められています。

持続可能で誰一人取り残さない社会を目指すために、バリアフリーとユニバーサルデザインの考え方を、ぜひ今後の取り組みや設計にお役立てください。

なお、下記記事にて、バリアフリーとユニバーサルデザインそれぞれについて、より詳しくまとめていますので、本記事とあわせてぜひご覧ください。

関連記事:「バリアフリー」への理解を深める13の具体例を徹底解説、ユニバーサルデザインの理解のための「7原則」の解説と事例