担当者がベンチマークすべき15の「SDGs取り組み事例」

2025/05/20

持続可能な社会の実現に向け、SDGsに対する企業や団体の取り組みが加速しています。しかし、SDGsの目標は抽象的な表現も多く、「自社で何をすればSDGsの達成に貢献できるのか」と悩む企業担当者も少なくありません。

こうしたときに参考になるのが、実際の現場で行われている具体的な取り組み事例です。他社や他組織の実践は、自社の方向性を考える上でのベンチマークとなり、ヒントを与えてくれます。

本記事では、以下の4つのカテゴリーに分けて、国内外のSDGs事例を紹介します。

①「企業」による取り組み

②「自治体・地域社会」による取り組み

③「教育機関」による取り組み

④「クロスセクター連携」による取り組み

さらに、取り組みを成功に導くためのポイントや、取り組みのおいて陥りがちな注意点なども詳しく解説します。

これからSDGsに取り組む企業や自治体、組織・団体の担当者の方は、ぜび本記事を参考にして、自身の取り組みに活かしてください。

目次

SDGsの17目標における「理想的な取り組み」とは?

持続可能な社会の実現に向けて、国連が定めた「SDGs(持続可能な開発目標)」は、17の目標と169のターゲットから構成されています。

ここではまず、自社や所属組織にとって身近な目標がどれなのかを把握するために、各目標の簡潔な定義とともに、理想とされる具体的な取り組み例を一覧で整理しましたので、以下の表をご覧ください。

◆SDGsの17目標と理想的な取り組み一覧

SDGsの各目標は、一見すると国家レベルの課題にも見えますが、実は私たちの暮らしやビジネスと密接に関わっています。

上記のような取り組み例からもわかる通り、企業や自治体が日々の業務や事業活動の中でSDGsに貢献することは十分に可能です。

SDGsに取り組む目的は、単なる社会貢献ではありません。自社の強みを社会課題の解決に活かすことは、新たな顧客層の開拓や従業員のエンゲージメント向上、さらには投資家や取引先からの信頼獲得にもつながります。

次項からは、実際にどのような事例があるのかを紹介してまいります。

SDGsへの具体的な15の取り組み事例

SDGsの理念を現実のアクションに落とし込むには、他の組織がどのように取り組んでいるのかを知ることが大きなヒントになります。

実際に、企業・自治体・教育機関など、さまざまな立場の組織が自らの強みを活かしながら、持続可能な社会づくりに貢献しています。

ここでは、そうしたSDGsの実践例を「企業」「自治体・地域社会」「教育機関」「クロスセクター連携」のカテゴリーに分けて紹介してまいります。

「企業」による取り組み事例

大手企業から中小、スタートアップ企業まで、各社ともSDGsを経営戦略の中核に据えた先進的な取り組みを行っています。

事例① トヨタ自動車株式会社:水素社会の実現に向けた取り組み

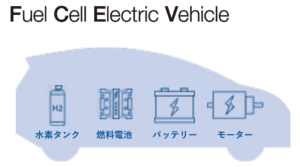

トヨタ自動車は、水素を活用した持続可能な社会の実現を目指し、燃料電池車(FCEV)の開発・普及に取り組んでいます。

◆FCEV車の構造

※出典:トヨタ自動車株式会社 統合報告書 2023

また、水素ステーションの整備や、水素供給のためのインフラ構築にも注力しています。これらの取り組みにより、脱炭素社会の実現に貢献しています。

参考:統合報告書 2023(トヨタ自動車株式会社)

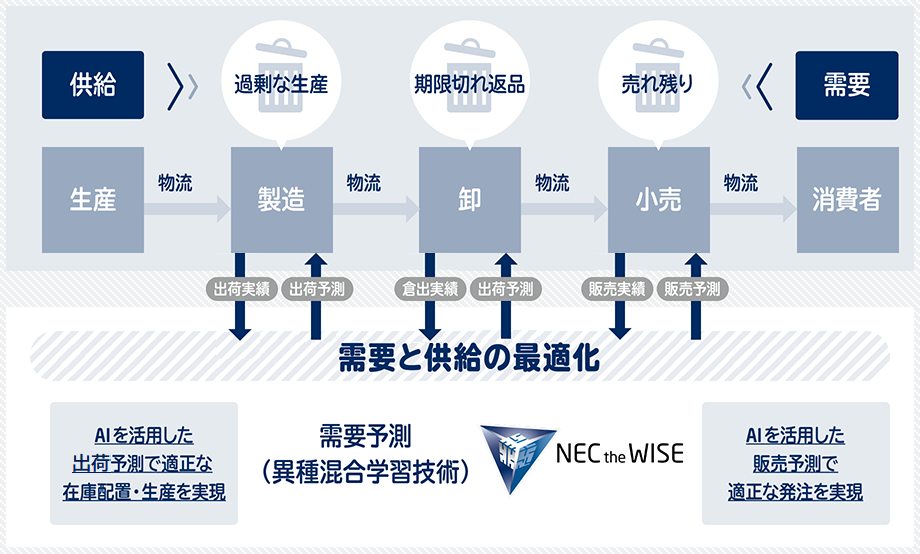

事例② NEC(日本電気株式会社):ICTを活用した社会課題の解決

NECは、ICT技術を活用して社会課題の解決に取り組んでいます。具体的には、AIを活用した需給最適化プラットフォームの導入により、食品ロスの削減を図っています。

◆需給最適化プラットフォームのしくみ

※出典:NEC オフィシャルサイト

また、チリの学校給食プログラムに参入し、指紋認証を活用した給食配給管理システムを導入することで、子どもたちの健康維持に貢献しています。

参考:需給最適化プラットフォーム、CSRレポート2017(ともにNEC)

事例③ 大和ハウス工業株式会社:エネルギーゼロの住宅・建築・街づくり

大和ハウス工業は、高断熱性や高効率な省エネ機器、太陽光発電設備の搭載に加え、自然採光や自然換気などを活用した省エネルギー建築を推進しています。

2010年には住宅業界初のネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)を実現し、街全体でエネルギーゼロを目指すスマートシティの開発にも積極的に取り組んでいます。

◆ZEH 戸建て住宅

参考 / 画像出典:まちづくりを通じたカーボンニュートラル エネルギーを賢く使うZEH・ZEBの普及(大和ハウス工業株式会社)

事例④ 株式会社箔一:伝統工芸を活かした環境配慮型製品の開発

石川県金沢市に本社を置く株式会社箔一は、伝統的な金箔製造技術を活かし、環境に配慮した製品の開発に取り組んでいます。同社は、廃棄ロスを減らす、プラスチック製品の使用を減らすなど、環境に配慮した取り組みを行っております。

◆木製スプーンによりプラごみを削減

※出典:株式会社箔一 オフィシャルサイト

また、製品の包装材に再生紙を使用するなど、持続可能な資源利用を推進しています。

参考:法人向けオフィシャルサイト(株式会社箔一)

事例⑤ 株式会社やまやま:規格外フルーツのアップサイクル事業

株式会社やまやまは、規格外で市場に出回らないフルーツを活用したアップサイクル事業を展開しています。同社は、廃棄される予定だったフルーツを原材料として使用し、ドライフルーツなどの商品を開発・販売しています。

◆廃棄・規格外フルーツによるドライフルーツ製品

これにより、食品ロスの削減と農家の収益向上に貢献しています。

参考:PRODUCT(株式会社やまやま)

事例⑥ 株式会社ヘラルボニー:知的障がい者のアートを活用した事業展開

株式会社ヘラルボニーは、知的障がい者が描いたアート作品を活用した商品開発やライセンス事業を行っています。同社は、アーティストと契約を結び、作品の使用料を支払うことで、障がい者の経済的自立を支援しています。

◆障がい者によるアート作品とのコラボ製品

また、アートを通じて障がい者の才能や個性を社会に発信し、共生社会の実現を目指しています。

参考:「福祉×アート×ビジネス」で世界を変える。ヘラルボニーって何 !?(経済産業省 METI Journal ONLINE)

「自治体・地域社会」による取り組み事例

地域課題の解決と持続可能なまちづくりを目指し、多くの自治体が住民参加型のSDGs施策を展開しています。

事例⑦ 千葉県いすみ市:有機米の学校給食への導入と環境教育の推進

千葉県いすみ市では、2012年に有機農業推進協議会を設立し、市民、行政、関係機関が一体となって、環境と経済の両立を進めています。

稲作や野菜作りでの有機栽培や、学校給食や保育所・こども園給食での有機農産物の活用、環境に配慮した農産物のブランド化、都市農村交流、食農環境教育等をまちぐるみで推進しています。

◆いすみ市の有機給食

※出典:東京新聞

市内で生産された有機米「いすみっこ」は学校給食用米飯に100%採用しています。

参考:いすみ市公式サイト

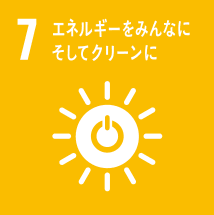

事例⑧ 富山県富山市:コンパクトシティ政策と公共交通の充実による持続可能な都市づくり

富山市では、都市機能を中心部に集約する「コンパクトシティ」政策を推進し、公共交通の充実を図ることで、持続可能な都市づくりを目指しています。

◆富山市のコンパクトシティ政策

※出典:富山市SDGs未来都市計画書

これにより、高齢者や子育て世代など、移動手段に制約のある市民の利便性向上と、CO2排出量の削減にも貢献しています。

参考:富山市SDGs未来都市計画書(SDGs未来都市 とやま)

事例⑨ 福岡県北九州市:エコタウン事業による循環型社会の実現

北九州市は、1997年に国からエコタウン事業の第一号として認定され、響灘地区を中心に資源循環型社会の構築を進めています。

市内には、風力発電や各種リサイクル事業を行う企業が集積し、廃棄物の再資源化や再生可能エネルギーの導入を推進しています。また、エコタウンセンターを設置し、環境学習の拠点として市民や企業への啓発活動も行っています。

◆エコタウンセンターの見学ツアーのようす

「教育機関」による取り組み事例

次世代への価値観の継承を目的に、学校教育にSDGsを取り入れる動きが全国の教育機関で広がっています。

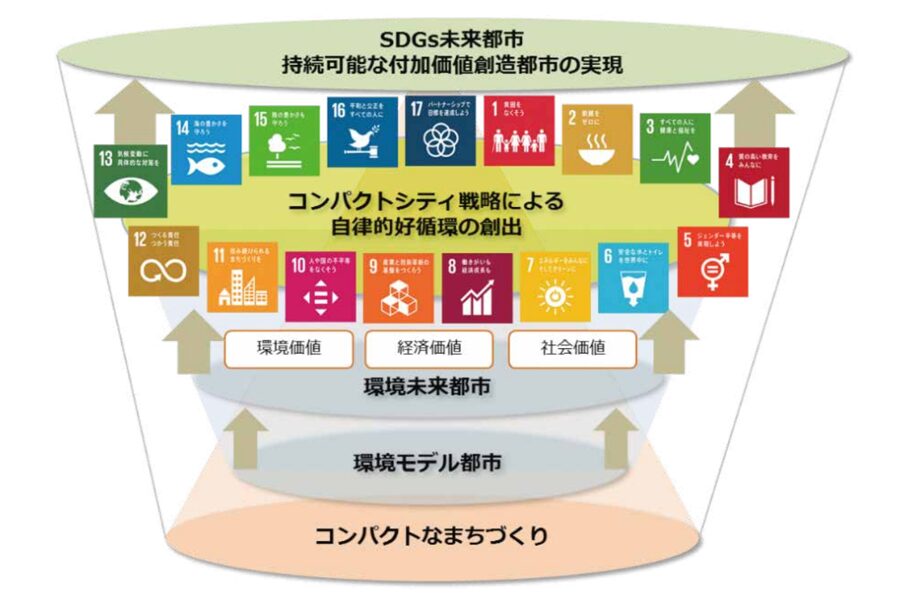

事例⑩ 宮城教育大学:学校・地域が連携したSDGsカリキュラムの実践

宮城教育大学は、教員個人、学校全体、地域全体が相互にエンパワーメントを行う「SDGsカリキュラム」の展開と評価方法の開発に取り組んでいます。自己評価(セルフ・リフレクション)を通じて、教員、学校、地域間で教育実践例や教材、評価手法等の交流が促進されました。

◆「SDGsカリキュラム」「セルフ・リフレクション」の全体イメージ

※出典:令和4(2022)年度 SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業【取組及び成果】

この取り組みは、東北地方のユネスコスクール及びSDGs推進校で実施されています。

参考:令和4(2022)年度 SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業【取組及び成果】 (文部科学省)

事例⑪ 金沢大学:世代間で学ぶ持続可能な地域づくり教育

金沢大学は、大学、地方自治体、ユネスコ認定地域コミュニティが連携し、若者と高齢者のための世代間学習を促す特別カリキュラムを開発しています。

◆石川県白山市内で開催されたシンポジウム

※出典:金沢大学

上の写真は、金沢大学角間キャンパスと石川県白山市内で実施された「ユネスコエコパークおよび世界ジオパークに関する国際大学連携シンポジウム」の様子です。

ユネスコエコパークを活用した地域資源の学習や、地元住民との生活体験を通じて、レジリエントでサステナブルな地域社会の実現を目指しています。

参考:令和4(2022)年度 SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業【取組及び成果】 (文部科学省)

事例⑫ 東京学芸大学:「GLOBE」を活用した教員向けSDGs研修の実践

東京学芸大学は、グローバルな科学教育プログラム「GLOBE」を活用した教員研修プログラムを開発・実践しています。

教員が大気調査や水質調査などの科学的な観測手法やデータ活用を学び、学校教育におけるSDGsの実践的な学びの体系・方法を提供しています。

◆河川水の化学分析のようす

参考 / 画像出典:日本型グローブ活動に参加してSDGsを達成しよう!(東京学芸大学)

「クロスセクター連携」による取り組み事例

企業・自治体・NPOなど異なる主体が連携することで、SDGs達成に向けた大きな社会的インパクトが生まれています。

事例⑬ 静岡市:産学官連携による未利用資源の活用

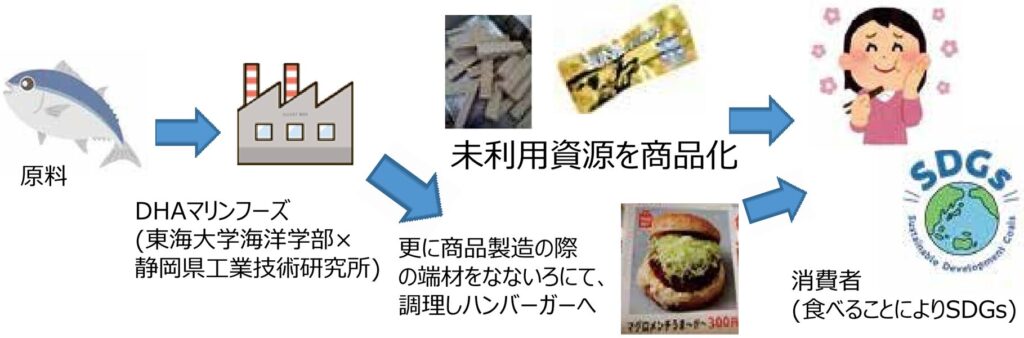

静岡市では、株式会社ディ・エッチ・エー・マリンフーズ、東海大学海洋学部、静岡県工業技術研究所、株式会社nanairoが連携し、水産物(マグロ)の未利用資源を活用した商品開発を行っています。

◆取り組みイメージ

※出典:令和4年度静岡市SDGs連携アワード連携事例集

この取り組みは、食品ロスの削減と地域資源の有効活用を目的としており、廃棄されたものから栄養価を補給できる点が、質の高い取り組みとして評価されています。

参考:令和4年度静岡市SDGs連携アワード連携事例集(静岡市)

事例⑭ 群馬県:「ぐんま未来イノベーションLAB」による異業種連携

群馬県では、異業種連携プラットフォーム「ぐんま未来イノベーションLAB」を通じて、企業、大学、金融機関などが連携し、地域課題の解決や新たなビジネス創出に取り組んでいます。

◆プロジェクトの一環として行われた「セメントミルクを活用した舗装部の除草」

※出典:ぐんま未来イノベーションLAB

この取り組みは、SDGsの達成と地域の持続可能な発展を目指しています。

事例⑮ リバー株式会社:「静脈産業プラットフォーム」の構築

リバー株式会社は、廃棄物処理・リサイクル企業とのネットワークを形成し、「静脈産業プラットフォーム」を構築しています。このプラットフォームは、廃棄物の適正処理や資源の有効活用を促進し、循環型社会の実現を目指しています。

これは北九州市のエコタウン構想とも連動し、業界間の協力を通じて資源循環や環境負荷の低減を図る取り組みです。

参考:連携を通じたアプローチ(リバー株式会社)

このように、企業、自治体、教育機関、そしてセクターを超えた連携など、SDGsの実現に向けた取り組みは、実に多様な形で展開されています。持続可能な社会の実現のためには、事業規模や業種を問わず、それぞれの立場でできるアクションを積み重ねることが重要です。

ただし、単に「取り組む」だけではなく、成果を生み出し、継続させるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要がありますので、次に解説してまいります。

SDGs取り組みを成功させる3つのポイント

SDGsへの取り組みを単なる一過性の活動で終わらせず、実効性と持続性のあるものにするためには、いくつかの共通する成功要因があります。

ここでは、多くの事例に共通する3つのポイントを、前項の事例で挙げた企業や自治体などの具体例を踏まえて紹介します。

ポイント① 経営方針や行政施策と統合する

SDGsの取り組みを経営計画や自治体の基本方針に組み込むことで、単発的な施策に終わらず、全体最適の視点で持続可能な活動になります。

◆ポイント①の具体例

・トヨタ自動車株式会社は、統合報告書において「カーボンニュートラル達成」を中長期経営目標の中核に位置づけ、水素社会の実現やFCEV普及の技術開発を継続的に推進しています。

・千葉県いすみ市では、有機農業と学校給食を組み合わせた「食と農と環境」を一体とした地域戦略を、行政・学校・地域で連携して展開しています。

ポイント② 達成目標とKPIを明確にする

取り組みを成果につなげるには、「SDGsのどの目標を、いつまでに、どのように達成するか」を定量・定性的に可視化する必要があります。

◆ポイント②の具体例

・日本電気株式会社(NEC)は、AIによる食品需給予測システムの導入により「食品ロスを◯%削減」などの具体的KPIを設定し、実際の業務改善に結び付けています。

・北九州市のエコタウン事業では、再資源化率や市内のCO₂排出量などを指標化し、事業の継続と発展のための評価指標としています。

ポイント③ 社内外を巻き込む広報とコミュニケーション

SDGsは「知っている」だけでは成果につながりません。社員の自発的な関与や、地域・顧客・取引先からの共感を得るための広報と参加の仕組みが不可欠になります。

◆ポイント③の具体例

・株式会社ヘラルボニーは、障がい者アートとのコラボ商品を社会に広く発信しながら、アーティストとの契約や対話を通じて、企業・顧客・社会の3者が関わる仕組みを築いています。

・宮城教育大学では、教員と地域が連携した「SDGsカリキュラム」の実践を通じて、教育現場・家庭・地域社会の三位一体での意識共有が図られています。

このように、SDGsの実践を成功に導くためには、自社の戦略や方針との整合性を取り、達成に向けた明確な目標を掲げ、社内外との継続的な対話を通じて取り組みを育てていくことが重要です。

これら3つの視点が揃って初めて、SDGsは「掲げるもの」から「機能するもの」へと進化します。

それでは次に、SDGsに取り組む際につまずきやすいポイントや、取り組みが形骸化しないための注意点について解説していきます。

SDGsに取り組む上での2つの注意点

ここでは、SDGsの実践において注意すべき2つの点を紹介します。これらは、SDGsの取り組みを単なるスローガンや見せかけで終わらないために、ぜひ押さえておきたいポイントです。

注意点① 「SDGsウォッシュ」の危険性

SDGsの取り組みを進める中で、形式的な対応に終始し、本質を見失ってしまうケースがあります。

例えば、企業が自社のウェブサイトやパンフレットでSDGsへの取り組みをアピールしているものの、実際には具体的な行動が伴っていない場合です。このような「SDGsウォッシュ」は、企業の信頼性を損なうリスクがあります。

◆SDGsウォッシュの事例

実際に、SDGsウォッシュとみなされた企業は、消費者からの不買運動や投資家からの信頼失墜といった深刻な影響を受けることがあります。

注意点② 「本物」と「パフォーマンス」を見分ける

SDGsへの取り組みが「実質的なもの」であるか、単なる「パフォーマンス」に過ぎないかを見分けることは重要です。企業が環境に配慮しているように見せかける「グリーンウォッシュ」も、その一例です。

◆グリーンウォッシュの事例

消費者や投資家は、企業の取り組みが実質的であるかを見極めるために、具体的な行動や成果を確認する必要があります。

企業側も、取り組みの透明性を高め、具体的なデータや成果を公開することで、信頼性を確保することが求められます。

まとめ

SDGsの取り組みは、社会や環境への貢献にとどまらず、組織の持続的な成長や信頼の構築にも直結する重要な戦略です。

大切なのは、自分たちの強みを活かしながら、現実的で継続可能なかたちで行動を積み重ねていくことです。取り組みの大小にかかわらず、できることから確実に進めていくことこそが、より良い未来を作るために重要な姿勢となります。

本記事で紹介した多様な事例をヒントに、ぜひ自社・自組織ならではのSDGsへの取り組みを始めてみてください。