障害者週間とは障がい者に対する理解と共感を深める1週間

2025/07/12

「障害者週間」とは、毎年12月3日から12月9日までの1週間、国や地方公共団体などが中心となって障害者福祉に対する意識啓発のための様々な取り組みを実施する期間です。

障害者週間という言葉を初めて聞いた方も多いはずです。事実として、現状は障害者週間の認知度は3割程度しかありません。しかし、障害者差別解消法の改正により、合理的配慮の提供が義務付けられた現在においては、障害者週間は、企業が合理的配慮を実践していくために障がいに対する理解と共感を深める貴重な1週間として非常に重要性が高まっています。

本記事では、障害者週間についての解説とともに、障害者週間における行政機関のイベントや、企業が実際に取り組んでいる事例について紹介してまいります。

目次

障害者週間とは障がい者に対する理解と共感を深める期間

内閣府によると、障害者週間について下記のように記載されています。

「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発に係る取組を展開します。引用:障害者週間とは(内閣府)

もともと「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日である12月9日を「障害者の日」として記念日的位置付けで定めていましたが、これに代わるものとして、障がい者への理解の促進と、より積極的な社会・経済・文化への参加機会のため、国際障害者デーである12月3日を起点とした12月9日までの1週間を「障害者週間」と定め、国や地方公共団体、関係団体、あるいは企業などは障がい者への意識啓発の機会として様々なイベントや取り組みを行っています。

「障害者の日」として1日だけだったものが「障害者週間」として1週間という期間に拡大されたことで、期間中に開催されるイベントやプログラムを通じて障がいに関する問題や課題について多角的に取り組むことができますし、より多くの人々に認知され、関心を持ってもらう機会が増えることが期待されています。

特に、国際的な共通課題としてダイバーシティやSDGsの推進が求められる昨今においては、日本国内でも企業や個人が障がいに対する理解と共感を深め、合理的な配慮の提供を進めていかなければいけません。障害者週間には様々な体験や講演が催されているため、障がい者のリアルな声を聞き、社会の実態を知る重要な期間なのです。

障害者週間における行政機関の関連イベント

障害者週間では、全国で様々なイベントが開催されています。下記表は、令和6年度(2024年)の行政機関による開催実績として、政府と地方自治体に分けてそれぞれ一部抜粋したものです。

◆令和6年度の政府の開催行事一覧(一部)

| 省庁 | イベント名 | 開催内容 |

| 内閣府 | 「障害者週間」ワークショップ | 体験をテーマに障害の特性を知っていただくための、パラスポーツを中心とした様々なワークショップを各団体と連携し開催。参加は無料。 |

| 「障害者週間」オンラインセミナー | 障害及び障害のある人に関する理解を促進するため、オンライン配信により、障害者週間の趣旨にふさわしいセミナーを各団体と連携し開催 | |

| 「障害者週間」作品展、表彰式 | 全国から公募した「障害者週間のポスター」の全推薦作品の原画及び「心の輪を広げる体験作文」の最優秀賞作品等を展示、および最優秀賞受賞者への内閣総理大臣表彰 | |

| 金融庁 | 障がい者アーティスト作品展示会 | 障がい者アーティストに作品発表の機会を提供することを目的に、多くの人が足を運び やすい東京駅前で障がい者アーティストの絵画作品展示会を開催 |

| 外務省 | ユニバーサルスポーツフェスティバル2024 | ユニバーサルスポーツは、年齢、性別、障害の有無などに関係なく、すべての人々が平等に参加できるスポーツである。本フェスティバルでは参加者全員が様々な違いを超えて「ユニバーサルスポーツ」を楽しく体験することを通じ、インクルーシブな地域社会作りへ貢献する。(競技内容:風船バレー、卓球バレー、ボッチャ) |

| 文部科学省 | 令和6年度特別支援教育推進セミナー | 特別支援教育への理解促進とインクルーシブ教育の推進を目的に、教育委員会や大学などと連携してセミナーを開催。講義や実践発表、研究協議を通じて現場課題への対応を図るとともに、地域ブロックごとの交流を通じて新たな視点や知見の共有を目指す |

| 文化庁 | 「CONNECT⇄ ~アートでのびの び ひろがるわたし~」 |

アートを通じて多様性や共生社会について共に考えるプロジェクト。障害者週間にあわせ、京都国立近代美術館など京都市岡崎公園内の文化施設で多彩な文化芸術プログラムを展開。 |

| 厚生労働省 | 障害者自立支援機器「シーズ・ ニーズマッチング交流会2024」 | 障害者福祉の現場において、真に必要とされる実用的な支援機器の開発・実用化を支援する一環として、開発の早い段階から障害者や支援者の「ニーズ(課題や要望)」と企業や 研究者等の「シーズ(技術)」のマッチングを強化する |

| 農林水産省 | 令和6年度(第63回)農林水産祭「実りのフェスティバル」 | 農林水産業と食に対する理解の増進と農林水産物の消費拡大等に資するため、農林水産業啓発展及び地域農林水産展を開催。農福連携の取組に関する展示を行う |

| 経済産業省 | グリコチャレンジスイム2024 第14回 JSCA全国知的障害者水泳競技大会 | 知的障害者スポーツの振興・普及活動、及び知的障害者の水泳競技における練習成果 発表の場の提供を目的とし、水泳競技大会を開催 |

政府においては、このように各省庁ごとに、民間企業の協力も得ながら様々なイベントを実施しています。2024年4月の障害者差別解消法の改正法施行もあったことで、企業における合理的配慮の提供の義務化を控えて、関連セミナーや勉強会の開催もありました。

下記は、地方自治体によるイベント一覧の一部です。

◆令和6年度の地方自治体の開催行事一覧(一部)

| 都道府県・指定都市 | イベント名 | 開催内容 |

| 札幌市 | カナモトホールであいましょう | 音楽・ダンス・講演などを通じて共生社会を考える文化イベント |

| 岩手県 | 第32回岩手県障がい者文化芸術祭 | 芸術作品の募集・展示(絵画・書道・工芸・写真・文芸の5部門)、心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスターの展示、障がいのある個人、団体や一般の団体による演奏やダンス・合唱のステージ、公募作品展入賞者への賞状・副賞の授与 |

| 秋田県 | 第42回秋田県身体障害者福祉大会並びに第24回心いきいき芸術・文化祭 | 式典・表彰(知事・協会長・芸術展入賞者等)、障害者による音楽・ダンス公演、芸術作品展示・WEB公開、福祉マルシェ、視覚支援機器の講演・体験、映画上映、石見神楽公演など多彩な企画を実施 |

| 山形県 | 障がい者差別解消月間周知啓発 | 山形県が設定した、障がいや障がいのある人について県民への周知啓発等「障がい者差別解消強化月間」に合わせ、車への啓発ステッカー貼付やヘルプマーク周知啓発ティッシュ配布等 |

| 福島県 | 第72回福島県身体障がい者福祉大会 | 第一部 講演会 第二部 式典(県協会会長表彰・感謝状の贈呈、大会宣言、大会決議) |

| 仙台市 | ウエルフェア2024 | 第一部:心の輪を広げる体験作文 ポスター入賞者表彰 第二部:講演等 |

| 千葉県 | 第56回千葉県身体障害者福祉大会 | 千葉県社会福祉事業功労知事表彰、千葉県身体障害者福祉協会理事長表彰及び心の輪を広げる体験作文・障害者週間ポスターの優秀作品に知事表彰、理事長表彰を授与、パラリンピアンによる講演 |

| 茨城県 | ナイスハートふれあいフェスティバル2024 | フェスティバルに絵画、書道、写真及び陶芸・工芸の作品展示。その内、身体障害者の優秀作品に対し、連合会長賞を授与 |

| 東京都 | 障害者法律・福祉特別電話相談 | 障害者や家族からの相談を電話・FAX・メールで受付。法律は弁護士、福祉は相談員が対応。仮設電話も設置。 |

| 神奈川県 | 第16回神奈川県障害者文化・芸術祭 | 障害者による音楽・演劇等の発表、作品の展示など |

| 山梨県 | 第35回障害者の主張大会 | 障害及び障がい者への理解を深めてもらうため障害者本人が日常生活の中で考えていることを発表 |

| 福井県 | 第25回 福井県障がい者ハートフル文化祭 | ① 作品展 ② ステージ発表 ③ 販売コーナー(障がい者団体・施設・特別支援学校などで制作したパン・手工芸品等を販売) 障がいのある方が芸術文化活動をとおして、生きがいや自信を創出し、社会参加を促進するとともに、障がいに対する県民の理解と認識を深めることを目的とする。 |

| 石川県 | 令和6年度社会福祉功労者(身体障害者福祉関係)表彰式 | 石川県知事表彰、石川県身体障害者団体連合会長表彰 |

| 岐阜県 | 障害者週間に係わる街頭啓発 | 「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」の趣旨に基づき、障害への理解促進を目的として、県内各地で街頭啓発を実施 |

| 名古屋市 | 障害者週間記念のつどい~誰もが自分らしく生きられる社会に~ | 映画「コーダあいのうた」上映(シーンボイス・字幕付き)、ヴァイオリニスト角田育代氏による演奏 |

| 京都府 | 京都とっておきの芸術祭 | 芸術を通じた社会参加促進を目的に毎年開催。絵画や陶芸など7部門の作品と、障害者週間ポスターコンクール応募作を展示 |

| 大阪府 | 第44回日本身体障害者団体連合会近畿ブロック福祉大会および第26回日本身体障害者団体連合会近畿ブロック身体障害者相談員研修会 | 近畿府県・政令市の身体障害者団体が、ノーマライゼーション実現を目指し、大会宣言の採択と相談員研修を実施。資質向上と活動の活性化を図る。 |

| 兵庫県 | 令和6年度兵庫県障害者福祉大会・第20回兵庫県障害者芸術・文化祭 | 障害者福祉に貢献した団体・個人を表彰、作文やポスター入賞者へ知事表彰・ダンスや太鼓等のステージ発表 |

| 和歌山県 | 令和6年度紀ららアート展 | 和歌山県内在住の障害のある人、または障害のある人を含むグループの製作した作品の展示 |

| 神戸市 | 神戸市身体障害者福祉大会 | 市内の障害者が一堂に会し、福祉の向上を訴える |

| 鳥取県 | 第64回 鳥取県身体障がい者福祉大会 | 式典、県協会長表彰、講演、議事 |

| 徳島県 | 第43回 障がい者の集い県民大会・第43回 徳島県身体障害者福祉大会 | すべての人が安心して暮らせる「ユニバーサルとくしま」の実現を目指す大会。障害福祉に貢献してきた方々への感謝を込めて、表彰式を実施。 |

| 佐賀県 | 第24回 佐賀県障がい者文化芸術作品展 | 文化芸術作品展を通じて、障害者の創作意欲や活動機会を広げ、社会参加と福祉への理解促進を図る。 |

| 熊本県 | ~くまもとハートウィーク~令和6年度くまもと障がい者芸術展 | 芸術的・文化的な作品の創作を通して、障がい者の社会的自立への意欲を喚起し、社会参加の促進を図るとともに、障がい者に対する県民一般の理解を深める |

| 宮崎県 | “こころ”のふれあうフェスタ2024 | 障がいのある方のステージ発表、障がい理解のための講座、啓発物配布・障害者施設製作物の配布 |

| 沖縄県 | 第64回 沖縄県身体障害者福祉展 | 県内の身体障害者の制作品を一堂に展示し、県民の理解と関心を高めるとともに身体障害者の社会経済活動への参加を促進する |

| 北九州市 | 第17回 北九州市障害者芸術祭ステージイベント | 歌やダンスなど、個性豊かなステージ |

| 福岡市 | 第16回 福岡市障がい児者美術展 本展 | 福岡市内の障がい児者による作品展。入賞50点を後日展示し、創作活動を発信。 |

このように、各都道府県や都市で様々なイベント・活動を開催しております。上記に記載した内容はあくまで一部です。出典元では、ここに記載されていない行事もたくさん紹介されていますので、ぜひご覧ください。

このほか、政府では障害者週間に向けて毎年「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」を募集しています。各入賞作品は、作品集や内閣府ホームページ、障害者白書等に掲載され、全国的な啓発広報に活用されます。

◆令和6年度「障害者週間」広報用ポスター

では次に、企業の取り組み事例を紹介してまいります。

障害者週間における企業の取り組み事例5選

前項では、全国の行政機関の取り組みについて紹介しましたが、ここでは障害者週間において民間企業が取り組んでいる事例を5つ紹介します。

事例① 株式会社三省堂書店:関連書籍のブックフェアを開催

株式会社三省堂書店では、北海道内の店舗(札幌店・留萌ブックセンター・函館営業所河原店)において、毎年の障害者週間の期間中に「障がい者理解促進ブックフェア」を開催しており、店舗内に障がい福祉について理解を深める書籍を集めた特設コーナーを設置しています。

障害についての書籍といっても、専門書から体験記、マンガまで幅広いジャンルが集められているため、幅広い年齢層に対して障害に対する理解を深めるきっかけを作っています。

事例② Indeed Japan株式会社:障害者雇用を支援する特設サイトを開設

求人検索エンジン「Indeed (インディード)」は、もともと企業の障害者雇用の促進を支援しており、様々な取り組みを実施しています。同社は、米国の「障害平等指数(Disability Equality Index)」においては、最高スコアである100%を3年連続で獲得しています。

Indeedの日本法人であるIndeed Japan株式会社では、2022年の障害者週間に合わせて、採用担当者向けの情報発信サイト「/LEAD(スラッシュリード)」にて、企業の障害者雇用の取り組みを支援する特集ページを開設し、障がいをもつ方や多様な脳の働きをもつ「ニューロダイバージェント」の方の雇用支援につながる情報を発信しており、障害者雇用を検討する企業担当者の貴重な情報源となっています。

事例③ 明治ホールディングス株式会社:社内における相互理解の推進

明治ホールディングス株式会社は、多様な人々を受け入れ、みんなが活躍できる環境を作る「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の推進に注力しており、日頃から社員に対するeラーニングの実施や、有志社員によるボトムアップ活動が行われています。

障害者週間には、障がい者に対する基礎知識セミナーやアスリートによるセミナーの開催や、障がい当事者や支援者が伝えたい思いをカルタにして 全事業所に掲示したり、また障がいを持つ社員のインタビュー動画を公開するなどして、各社員の相互理解を深め、働きやすい環境を整えています。

また、障害者週間に合わせたものではありませんが、同社ならではの取り組みとして、meijiの冬季限定商品「Meltykiss(メルティーキッス)」のパッケージを、色覚に障害を持つ方が包装の絵柄を見て風味がわかりやすいように改良するなど、企業全体がバリアフリーに対する積極的な姿勢を見せています。

事例④ 東京弁護士会:無料相談の実施

東京弁護士会では障害者週間の期間中の所定の日程にて、障がいを持つ方やその家族、支援者からの相談に弁護士が無料で応じる「障害者の人権110番」を実施しています。

「障がいを持つわが子が施設で虐待を受けているかもしれない」

「職場で自分の障がいに対する配慮を拒否された」

など、施設・職場での問題や福祉制度の問題、人権問題などについて、電話やFAXで気軽に相談することが可能です。

事例⑤ NTTLS株式会社:VRによる視覚障害の擬似体験

NTTグループ企業向けの社員研修および教育、教材の企画・制作などを行う「NTTラーニングシステム(NTTLS)株式会社」は、障害者支援サービスを運営する「株式会社ミライロ」と共同で、VRを活用して様々な視覚障がい・特性を持つ当事者の感覚を体験できるイベントを2020年に開催。「健常者ができる配慮とは何か」について考えるワークショップを実施しました。

VRによる擬似体験では、視野障がい(視野狭窄・中心暗転)、色覚障がい、光覚障がいについて、それぞれ普段の風景がどのような見え方をしているかがわかります。障がい者と就業するメンバーが事前に視覚障がい者の視点を体感することで、当事者の立場に立って具体的にどのようなことに配慮をすべきかを考えるきっかけになりました。

現状として障害者週間の認知度は低い

ここまでに紹介したように、全国各地で様々な取り組みが行われている障害者週間ですが、一方では国民の障害者週間に対する認知が広がっていないのが現状です。この現状についてのデータを内閣府の資料より引用しましたので、下記をご覧ください。

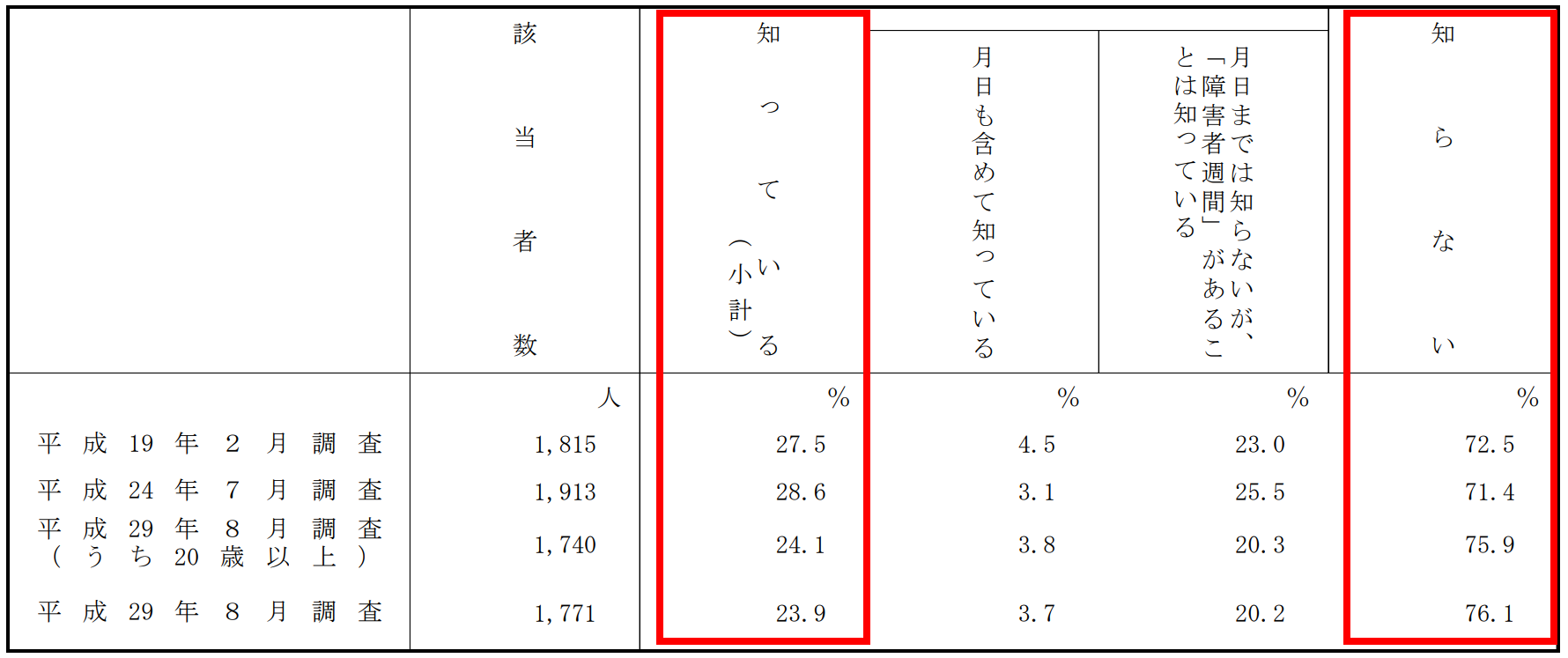

◆障害者週間の周知度

平成19年、24年、29年の周知度調査では、障害者週間を知らない人の割合が7割以上であり、その状況に大きな変化はありません。

では、近年の状況はどうでしょうか。

◆令和4年11月時点での障害者週間の周知度

・月日も含めて知っている 1.3%

・月日までは知らないが、「障害者週間」があることは知っている 27.8%

知らない 69.9%

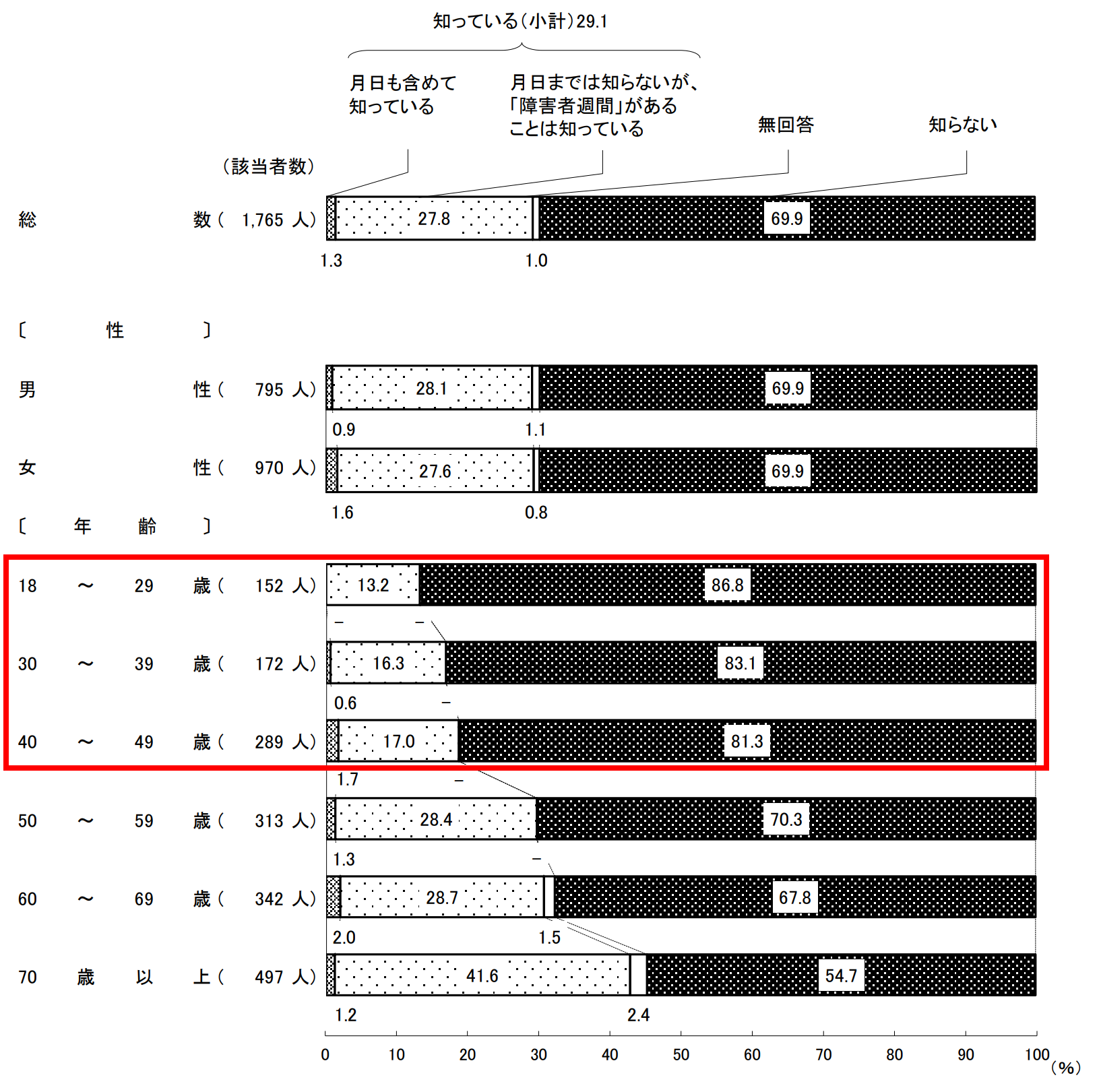

やや知られてきてはいますが、知らない人の割合は依然として約7割もあり、認知度が高まったとは言えない状況です。特に高齢者にはある程度周知されているものの、10代〜40代の若年〜中年層に知られていないことがわかります。

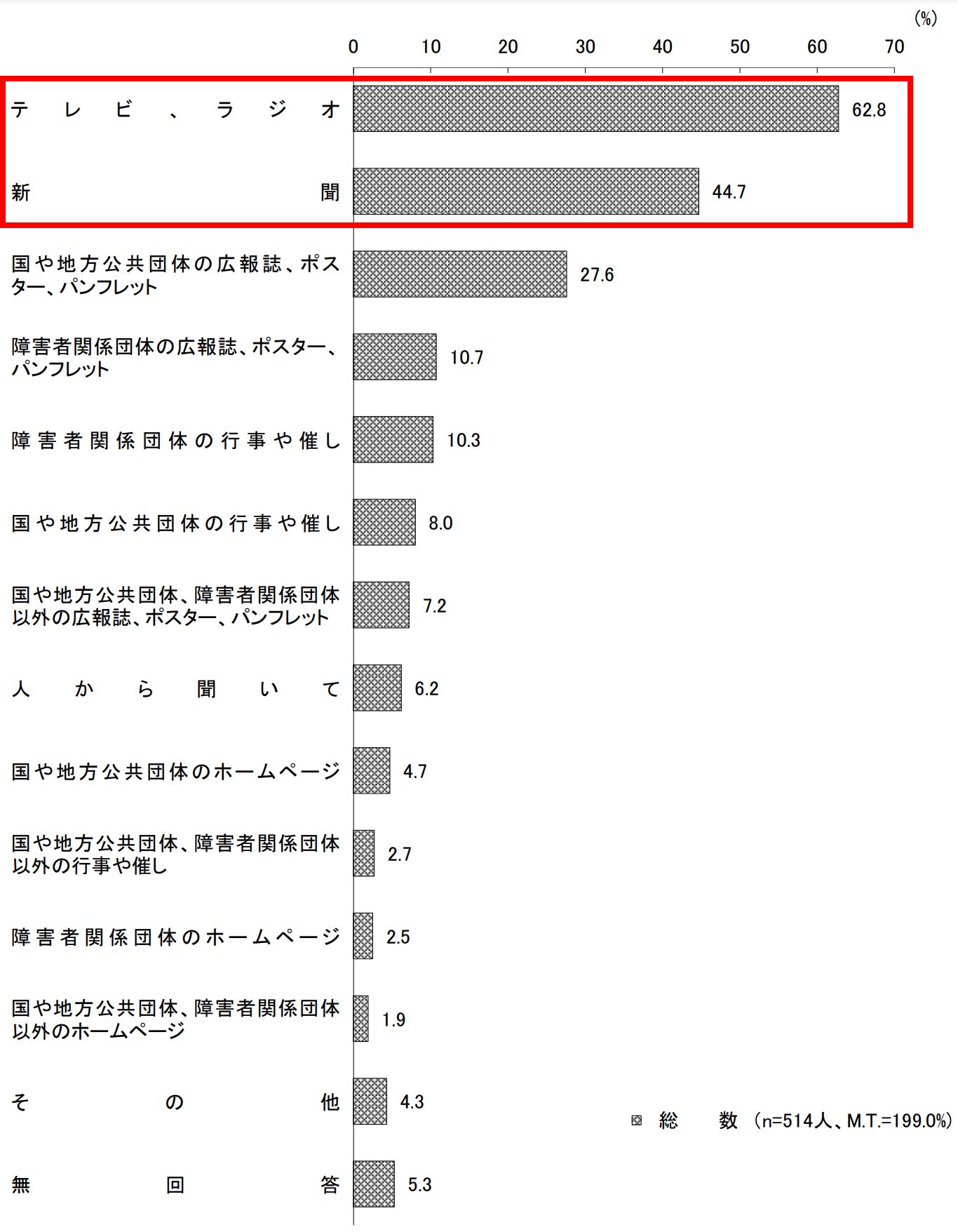

そして、どのようにして障害者週間を知ったかについて、下記のグラフに示されています。

◆障害者週間を何で知ったか

圧倒的にテレビ、ラジオ、新聞といったメディアの割合が多いことがわかります。これらのデータから考えると、近年の若年層の4大マスメディア離れを鑑みて、このままの状況では障害者週間の認知度が大きく高まることは難しいでしょう。若年〜中年層の情報収集は、今やウェブが中心です。国や自治体は、YouTubeやX、LINEなどのSNSを積極的に活用して、オンライン上での周知に注力すべきだと筆者は考えます。

表グラフの出典元:「障害者に関する世論調査」の概要 (令和5年2月報告/内閣府政府広報室)

まとめ

障害者差別解消法が改正され、2024年4月より民間企業においても合理的配慮の提供が法的義務と定められたことで、障がい者に対する正しい理解と不自由のない社会参加のための配慮がすべての企業に求められています。しかし、特に知見がなく自社が何をすべきかわからない状況にある企業も多いはずです。そのような企業や事業者は、まずは当事者の声を聞き、現状を理解することが第一歩として必要です。

障害者週間は、障がいを持つ方や多様な価値観を持つ方のリアルな声を聞き、理解を促進して、何が必要なのか?どう配慮すべきか?を考える貴重な1週間です。

残念ながら未だ認知が進んでいないのが現状ですが、多様性が求められる昨今において、このような機会はニーズとして増えていくはずですし、企業や個人としても積極的に周知をして、より活発な取り組みを行なっていくべきなのです。

弊社では、ウェブアクセシビリティツール「ユニウェブ」を提供しており、企業の合理的配慮の提供にあたっての取り組みとして必須である「ウェブサイトのアクセシビリティ対応」を容易に実現することが可能です。障害者週間で実施されている勉強会やセミナーでもウェブアクセシビリティの必要性が謳われていますので、もし検討されている場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。