企業担当者向け「サステナビリティレポート」の事例や作成法

2025/04/30

サステナビリティレポートとは、企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する取り組みを整理し、社外に向けて発信するためのドキュメントです。

単なるCSR活動の報告にとどまらず、企業の価値観や中長期的な経営戦略を、様々なステークホルダーに伝える重要な役割を担います。

そしてまた、このレポートは単なる報告書ではなく、企業の信頼性と透明性を高めるための重要な手段です。信頼されるレポートを作ることは、投資家や取引先との関係性はもちろん、求職者や一般生活者からの共感を得ることにもつながります。

本記事では、サステナビリティレポートの事例を紹介するとともに、その重要性や作成のステップ、またありがちな失敗例まで、初めてレポートの作成を担当する方にもわかりやすく整理して解説いたします。

目次

秀逸なサステナビリティレポート事例3選

はじめてサステナビリティレポートを作成する際、多くの担当者が「何を、どう見せればよいのか」に悩みます。

そこで、実際に企業が公開しているレポートの中から、特に視覚的にも分かりやすく、内容に特色のある3社の事例をピクアップし、業種ごとの違いや構成の工夫を紹介します。

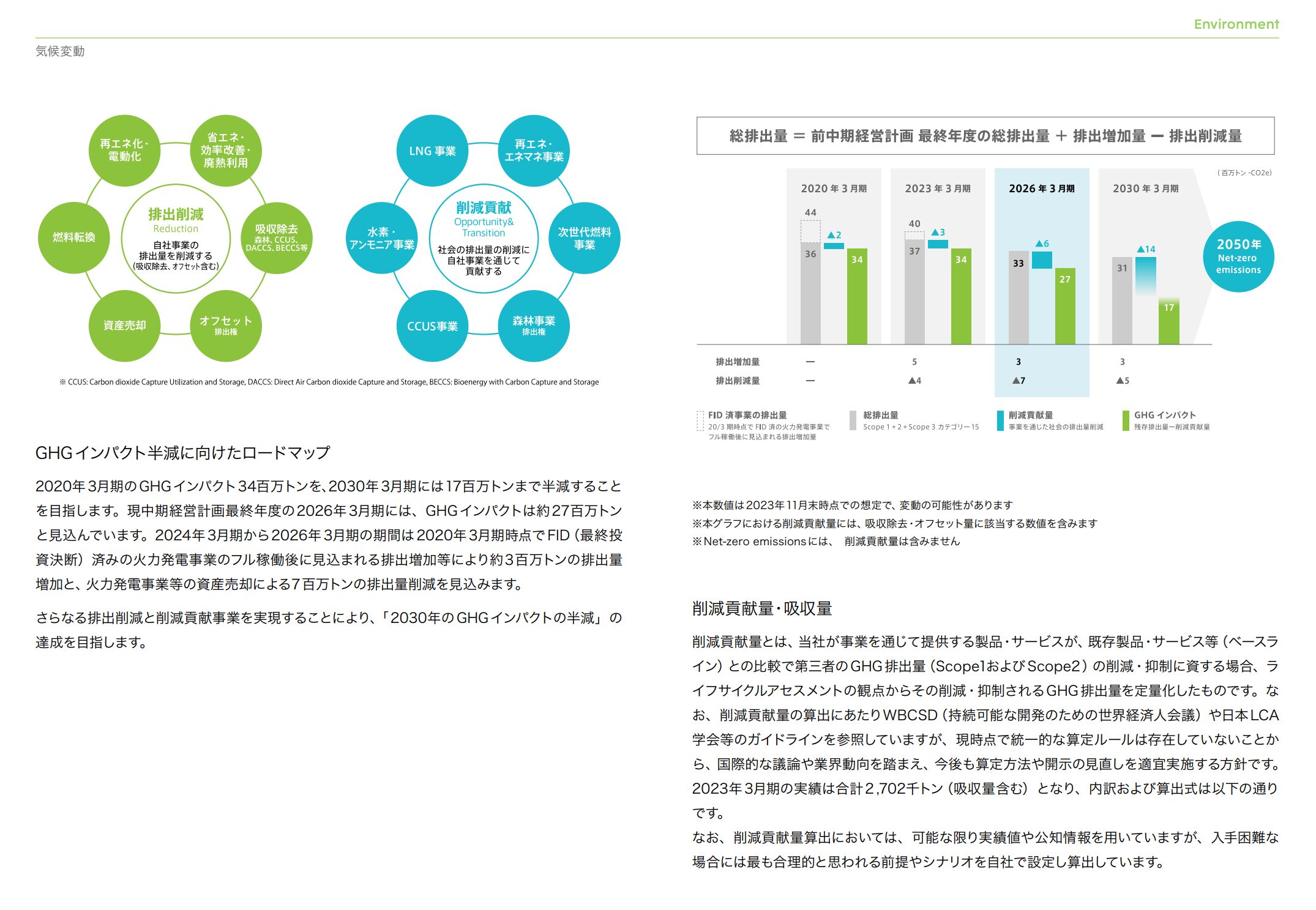

事例① 「三井物産株式会社」多様な事業を統合するレポート設計

三井物産株式会社は、総合商社ならではの幅広い事業領域を横断的にまとめ、ESG課題ごとに具体的な行動と成果を報告しています。特に特徴的なのは「マテリアリティアクションプラン」という枠組みに沿って、各課題に対するKPIと進捗が整理されている点です。

また、気候変動対応として社有林を活用した再エネ導入や、社内カーボンプライシングの実施など、自社完結での取り組みにも先進性が見られます。

各ページにインフォグラフィックが適度に散りばめられており、情報量の多さを感じさせない構成が秀逸です。

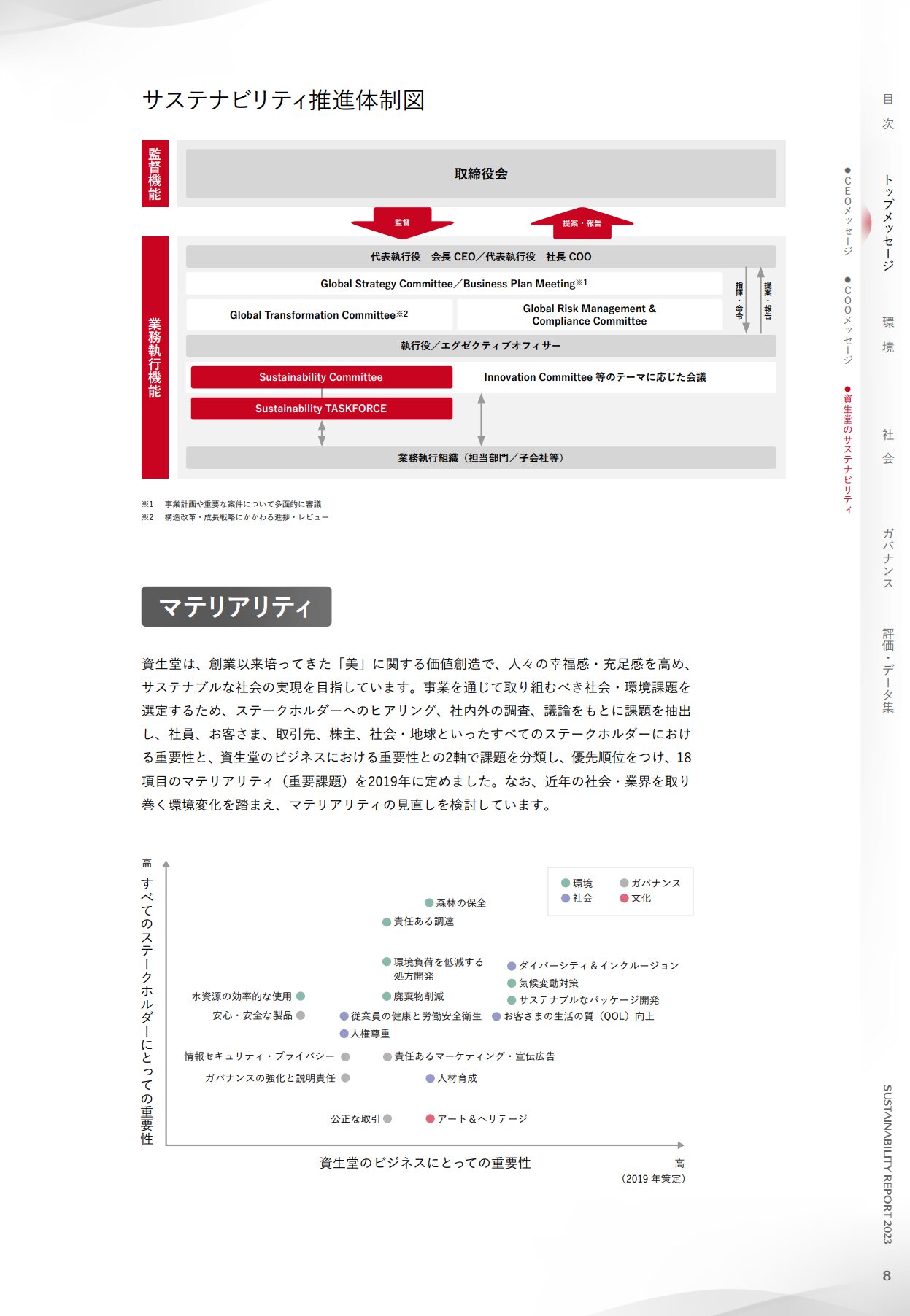

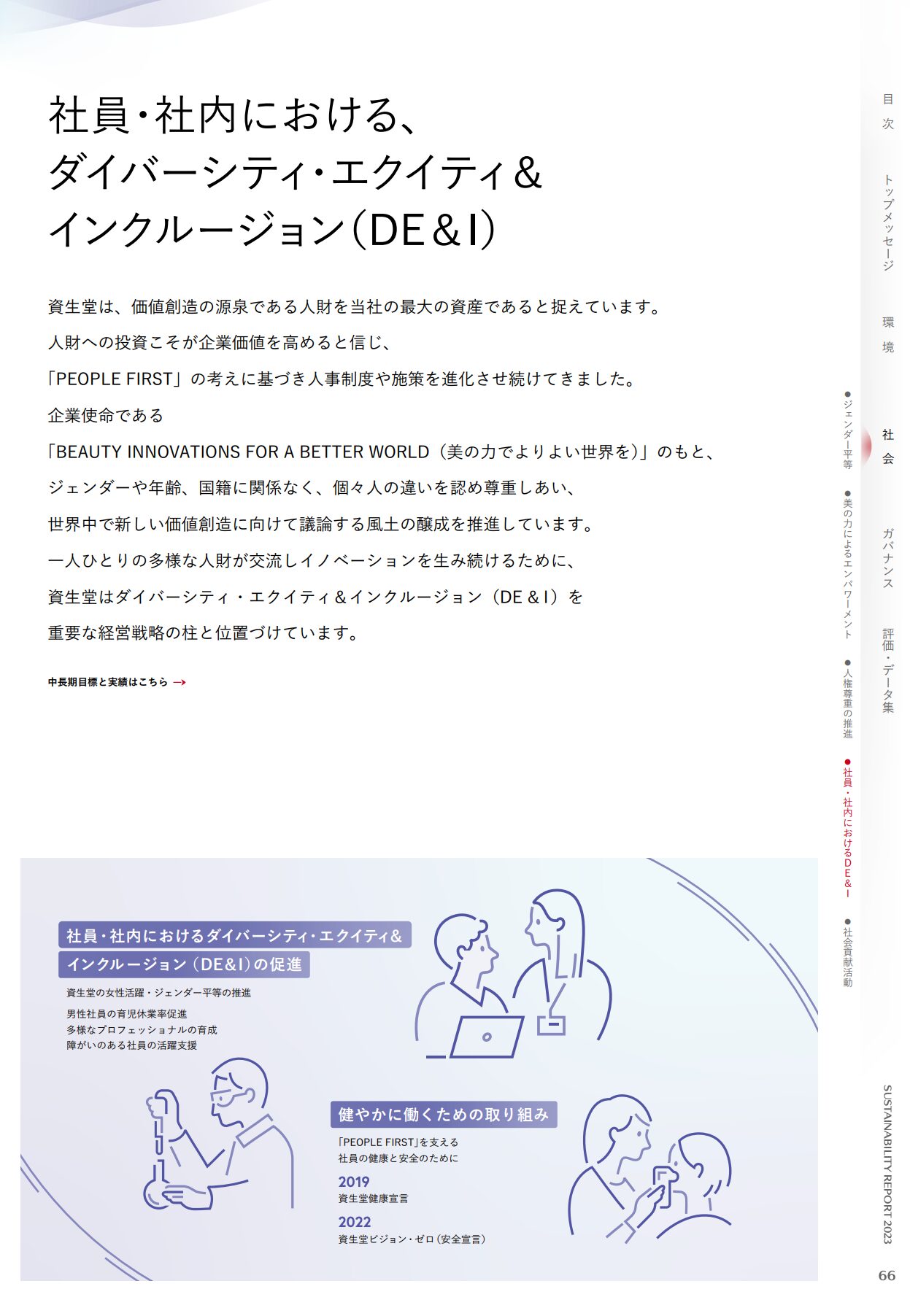

事例② 「資生堂株式会社」ブランドと調和するストーリー展開

資生堂株式会社のレポートは、美とサステナビリティを融合させたビジュアルとナラティブ(ストーリー性)が際立っています。

「Beauty Innovations for a Better World」を掲げ、環境・人権・多様性などの社会課題に対し、ブランドの価値観と一貫した形でメッセージを伝えています。

具体的には、プラスチック使用削減の進捗や、女性管理職比率の上昇などが、見やすいグラフとインフォグラフィックで展開されています。

特に、読者にとって「自分事」として捉えやすい表現設計が工夫されており、生活者との共感を得る視点が強いのが特徴です。

事例③ 「日本製鉄株式会社」製造業が挑む脱炭素と技術革新

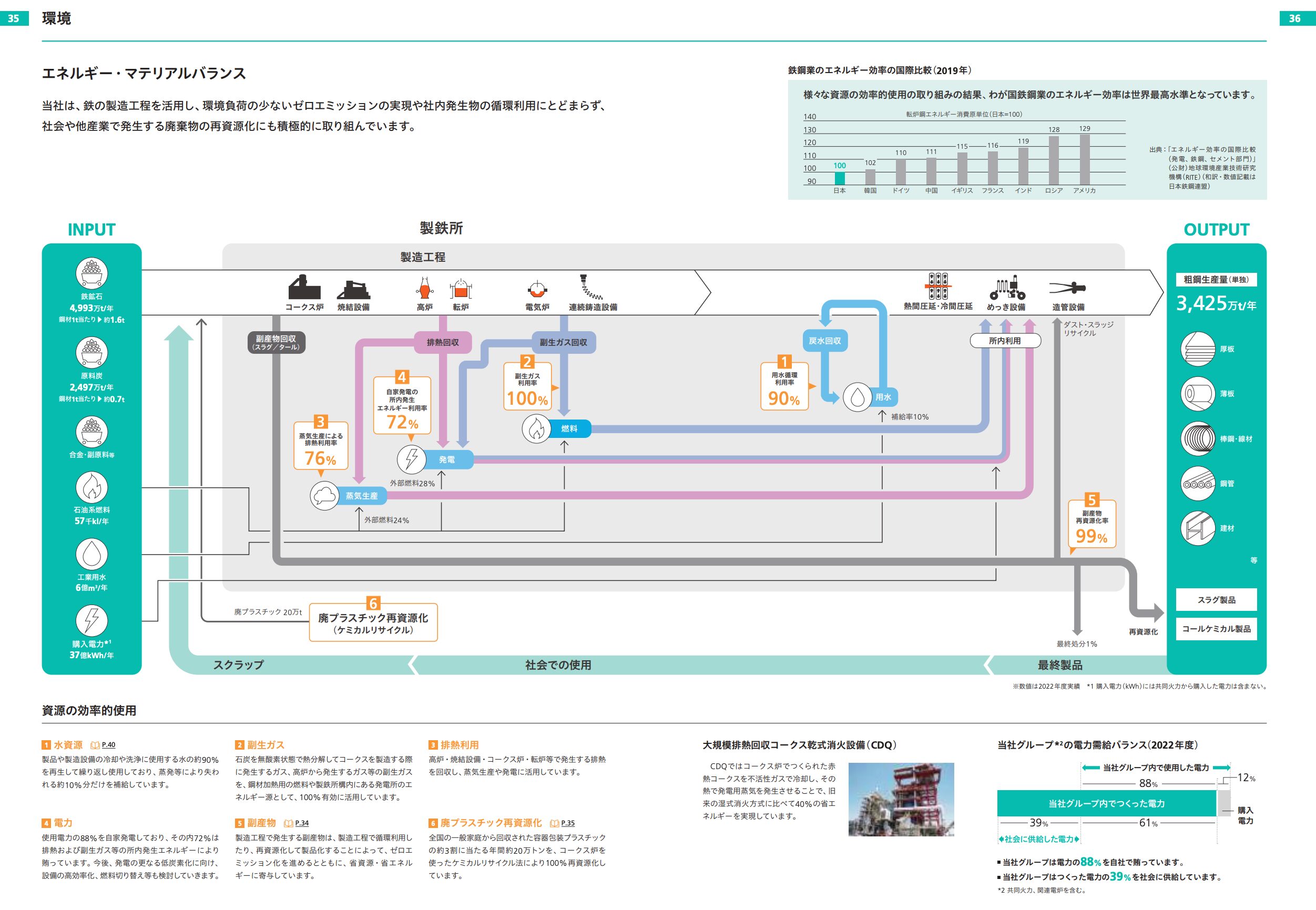

製鉄という環境負荷の高い業種において、日本製鉄株式会社は水素還元製鉄法の開発をはじめとした革新的な取り組みを明示しています。

長期ロードマップに沿ってCO2排出削減への道筋が描かれており、重厚長大産業でも変革が進んでいることを伝える内容となっています。

環境・人材・安全・地域貢献といった多角的な取り組みが詳細に整理されており、特に文字中心になりがちな製造業の報告書において、概念図や工程フロー図、グラフなどを効果的に用いた視覚的な工夫により、読者の理解をサポートしています。

3社のレポートを見比べることで、業種や企業姿勢によって構成や見せ方に大きな違いがあることがわかります。次項では、こうしたレポートがなぜ今、企業に求められているのか、その背景と社会的意義について解説してまいります。

サステナビリティレポートが重要視される背景

サステナビリティレポートは、企業が社会や環境にどう向き合い、持続可能な未来に向けて何を実践しているのかを示す情報開示ツールです。

近年、このレポートが重要視される背景には、ESG投資の拡大や国際的な開示基準の強化があります。

欧州で進むCSRD(企業持続可能性報告指令)や、国際的な統合報告ガイドラインの整備、さらにTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の設立といった動きによって、非財務情報の信頼性と比較可能性が世界的に求められるようになりました。

企業にとって、こうした変化は単なる義務ではなく、経営戦略の一部として“見せる”ことが求められます。だからこそ、サステナビリティレポートは単なるCSRの延長線上ではなく、企業の中長期的な価値創造や競争力と直結するものとして再定義されてきています。

こうした中で、レポートは株主や投資家だけでなく、取引先、社員、求職者、地域社会など、あらゆるステークホルダーとの信頼構築の手段として機能します。

ただ活動を記録するのではなく、「なぜ取り組むのか」「どんな価値を生むのか」を語ることで、企業の姿勢や将来性を伝えるコミュニケーション手段となるのです。

また、信頼性の高いレポートには、「透明性・信頼性・継続性」の3つの要素が欠かせません。

毎年継続的に発行されること、数値やKPIを客観的に示すこと、そして国際的なガイドライン(GRI、TCFD、ISO26000など)に則った構成であることが、レポート全体の信頼性と評価に直結します。

サステナビリティレポートの読者層が多様化

読者層も大きく変化しています。従来は投資家や金融機関が中心でしたが、いまや求職者や一般生活者、学生までもが企業のサステナビリティ姿勢を確認する時代です。「女性管理職比率」や「CO2削減の具体目標」、「地域貢献活動の実績」などが、企業選びの判断基準になることも少なくありません。

このように、サステナビリティレポートは企業価値を多面的に可視化する戦略的なドキュメントへと進化しています。

次項では、よく混同される「CSRレポート」との違いに触れながら、より具体的にその特徴と意義について解説してまいります。

CSRレポートとの違い

かつて企業の社会的な取り組みを伝える手段として広く使われていたのが「CSRレポート(Corporate Social Responsibility Report)」です。

CSRレポートは、社会貢献活動や環境対応、ボランティアの取り組みなどが中心で、企業の“良いことしています”をまとめた広報的な位置づけが強いものでした。

しかし近年では、環境・社会・ガバナンス(ESG)の取り組みが、企業の中長期的な成長戦略やリスクマネジメントに直結するものとして再評価され、「CSRレポート」からより広範で戦略的な「サステナビリティレポート」へと進化を遂げています。

両者の違いについて、下記にまとめました。

◆CSRレポートとサステナビリティレポートの違い

| CSRレポート | サステナビリティレポート | |

| 主な目的 | 社会貢献・広報 | 持続可能な経営の説明 |

| 中心テーマ | 社会・地域活動 | 環境・社会・ガバナンス(ESG) |

| 対象読者 | 地域社会・生活者 | 投資家・金融機関・取引先・求職者 |

| 開示情報 | 活動内容が中心 | 戦略、KPI、リスク、成果も含む |

| 準拠基準 | 任意・独自形式が多い | 国際基準(GRI、TCFD等)に基づく |

| 経営との関連 | 経営とはやや切り離されがち | 経営戦略と一体化している |

企業によっては、CSRレポートからサステナビリティレポート、さらに財務情報も含めた統合報告書へと進化させる動きも見られます。これは、非財務情報が「善意の報告」から「経営の本質的価値を伝える戦略情報」へと変化してきた証です。

端的に言えば、CSRレポートは「何をやっているかの報告」、サステナビリティレポートは「なぜそれをやり、どう価値を生んでいるかを示す戦略文書」だと言えます。

それでは次に、このようなサステナビリティレポートを実際にどのような手順で作成すればよいのか、ステップごとにわかりやすく解説していきます。

信頼されるサステナビリティレポートを作成するための5つのステップ

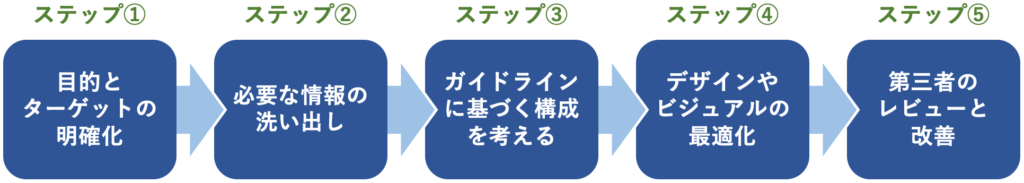

サステナビリティレポートを初めて作成する際、多くの担当者が「何から始めて、どうまとめればいいのか」に悩みます。そこで、ここでは実際にレポートを作成する際の流れを、下記の5つのステップに分けて、具体的かつ実務的に解説します。

◆サステナビリティレポート作成の5つのステップ

ステップ① 目的とターゲットの明確化

まず最初に考えるべきは、「なぜ作るのか」「誰に読んでもらいたいか」です。

投資家向けなのか、取引先向けなのか、あるいは求職者や生活者向けなのかによって、構成もトーンも変わってきます。例えば、IRを意識するなら戦略性やKPIの開示が重要になりますし、生活者や学生が対象なら、共感性のあるストーリーテリングやビジュアルも重視されます。

誰に届けたいかを明確にすることで、メッセージがぶれず、軸のある構成が可能になります。

ステップ② 必要な情報の洗い出し

社内の既存資料や過去のCSR活動報告、マテリアリティ(重要課題)に関する検討会議の記録などを集めましょう。

部署をまたいでヒアリングを行い、現在進行中の施策や数値、背景となる意図まで把握することで、レポート全体の質が変わってきます。特に、KPIや定量データは、初期段階から収集を始めておくと後が楽です。

情報の出どころを整理することで、信頼性と再現性のあるレポート設計が可能になります。

ステップ③ ガイドラインに基づく構成を考える

GRIスタンダード、TCFD、ISO26000など、適用可能なガイドラインを選定し、それに沿った構成を検討します。

「戦略」「目標」「取り組み」「成果」「今後の方針」といったストーリー構造をつくり、その上で各章に必要な要素を割り当てていくと、内容の一貫性が保たれます。必要に応じて、マテリアリティマップやSDGsマッピングも導入すると良いでしょう。

公的基準への準拠は、社外の信頼確保にもつながる大切な視点です。

ステップ④ デザインやビジュアルの最適化

伝えたい内容をしっかり伝えるためには、見せ方も重要です。インフォグラフィックや図解、カラー設計を活用することで、読者の理解や記憶に残りやすくなります。

特に、スマートフォンで読む読者も増えているため、ページ設計は「読みやすさ・見やすさ・めくりやすさ」が重要です。視認性に配慮した構成は、内容理解の促進だけでなく、レポート全体の印象にも大きな影響を与えます。

ステップ⑤ 第三者のレビューと改善

完成後は社内だけでなく、可能であれば外部有識者やパートナー企業からのレビューを受けることをおすすめします。見落としや論点の偏りに気づけるほか、第三者意見の掲載はレポート全体の信頼性を高める効果もあります。

初版で終わらせず、毎年PDCAを回して改善していく視点も大切です。継続的な改善こそが、レポートの価値と企業の姿勢を長期的に支えることにつながります。

サステナビリティレポートは、決して一人で作るものではありません。複数部署の連携、情報整理、表現設計など、多くの工程を必要とします。だからこそ、最初に全体像と目的を共有することが、スムーズなレポート作成と効果的な発信につながります。

続いて、レポート作成で起こりやすい“ありがちな失敗例”と、その回避ポイントを紹介します。

サステナビリティレポート作成における3つの失敗と回避ポイント

サステナビリティレポートの作成においては、どれほど手間をかけても読み手に響かなければ意味がありません。ここでは、見落とされがちな3つの失敗パターンと、それを避けるためのポイントを紹介します。

失敗① 「社内向け報告」に終始し、ステークホルダー視点が抜けている

レポートを「会社の活動記録」だと捉えすぎると、どうしても「やったこと」の列挙になりがちです。実施内容や取り組みの件数など、内向きの成果ばかりを並べてしまうと、読み手にとっての意味や価値が見えづらくなります。

しかし、本来の読者は社外のステークホルダーです。投資家、取引先、求職者、地域住民など、社外の視点で“どんな価値があるのか”を伝えなければ、読み手には響きません。

◆回避ポイント

冒頭に「誰に向けたレポートか」を明文化するだけでなく、以下のような工夫をすると効果的です。

・「私たちがこの取り組みによって、○○な社会を実現したいと考えています」といったメッセージを要所に入れる

・前年度からの変化や改善点を明示し、関心を持って読み続けてくれている読者への配慮を示す

読み手を「プレゼン相手」だと考えることで、文章の構成や語り口も自然と外向きになります。

失敗② 指標だけを羅列してストーリーが見えない

「CO2削減◯%」「女性管理職比率◯%」などの数値を並べるだけでは、伝わりにくくなります。定量的な成果は重要ですが、それだけでは取り組みに対する企業の姿勢までは伝わりません。

読者が知りたいのは、「なぜその取り組みを行っているのか」「どうしてその指標を重視しているのか」といった背景や意図です。

企業のメッセージを届けるためには、数字だけでなく背景にあるストーリーも伝えていくことが重要です。

◆回避ポイント

サステナビリティレポートは「ストーリー」が重要であり、数値はストーリーの一部です。

KPIや成果指標は、取り組みの「背景」→「目標」→「成果」→「今後の展望」までを一連のストーリーとして見せることで、説得力が高まります。

可能であれば、担当部署の声や現場の写真などを添えて、数字の裏側にある取り組みの温度感も伝えることで説得力が増すはずです。

失敗③ 形式ばかり整っていて中身が薄い

国際ガイドライン(GRI、TCFDなど)に形式的に準拠していても、実態が伴っていないと逆に信頼を損なうことがあります。章構成や開示項目だけを整えても、肝心の中身が薄ければ、読者はその違和感を敏感に察知します。

「開示しているから対応している」という見せ方では、読む側に「実態が伴っていないのでは?」といった不信感を与える可能性があります。

◆回避ポイント

ガイドラインは「フレーム」にすぎません。本当に伝えたい内容が「自社らしい言葉で語られているか」が大切です。

例えば、トップメッセージに経営者自身の言葉で語る未来像を入れる、現場社員の取り組み紹介を加えるなど、形式だけでなく“姿勢”が見える設計が信頼につながります。

サステナビリティレポートは、ただ作ればよいものではありません。読み手との信頼関係を築く対話ツールであり、その設計を誤ると逆効果になりかねない点に注意が必要です。

まとめ

サステナビリティレポートは、単なる情報開示の手段ではありません。

持続可能性が経営課題として重視される今、企業が社会とどう向き合うかは、株主や投資家だけでなく、取引先、社員、生活者までもが注目するテーマです。

サステナビリティレポートを通じた「透明性のある発信」が、信頼や共感、そして選ばれる理由になります。

サステナビリティレポートの作成においては、企業活動における信頼の土台であることを念頭に「伝えるべきことを、誰に、どう伝えるか」を丁寧に構築することが非常に重要です。